Unter dem Titel „Open Society – Open Science“ organisiert die Hochschule der Medien Stuttgart eine öffentliche Ringvorlesung in Form von Webinaren. Im Februar habe ich am Webinar zu Open-Source-Software in Bibliotheken teilgenommen.

Die Veranstaltung richtete sich dabei zwar insgesamt etwas mehr an Kolleginnen und Kollegen aus der Sparte der wissenschaftlichen Bibliotheken, stellte jedoch eine gute Gelegenheit dar, um mich aus Sicht der Öffentlichen Bibliotheken noch mehr mit dem Thema Open-Source Software zu beschäftigen. Dieser Beitrag ist daher nicht als Zusammenfassung der Veranstaltung zu verstehen.

Was ist Open-Source-Software

Open-Source-Software wird umgangssprachlich auch als freie Software bezeichnet. Dabei ist mit frei nicht zwangsweise das Wort kostenlos gemeint. Der Kernaspekt von Open Source Software besteht in dem offengelegten Quellcode.

Unter dem Begriff Quellcode versteht man vereinfacht gesagt die Programmiersprache. Wird eine Software programmiert bedienen sich Entwickler einer solchen Sprache, wie zum Beispiel Java, C++, oder Python. Mithilfe dieser Sprachen werden Befehlssequenzen formuliert, die das Computersystem ausführen soll. Die Maschine, also der Computer kann diese für Menschen gemachten Sprachen jedoch nicht ohne Weiteres verstehen. Ein so genannter „Compiler“ übersetzt die Befehle der Programmiersprache in Maschinenbefehle. Dieser Prozess des Kompilierens ist nicht ohne weiteres rückgängig zu machen. Üblicherweise kann also ein kompiliertes Programm nicht mehr ohne Weiteres in seinen Quellcode zurückverwandelt werden. Änderungen an der Software sind ohne den Quellcode nur sehr schwierig möglich.

Bei klassischer kommerzieller Software ist der Quellcode meistens als Geschäftsgeheimnis unter Verschluss. Es liegt im Interesse des jeweiligen Unternehmens, Veränderungen an seiner Software zu kontrollieren und ggf. zu vermarkten. Genau hier verfolgt Open-Source-Software einen anderen Ansatz. Diese Software wird unter einer Lizenz veröffentlicht, die das Verändern und Nachnutzen nicht nur erlaubt, sondern häufig sogar durch aufwändige Dokumentationen befördert.

Der Quellcode der Software findet sich dann beispielsweise auf Plattformen wie github.com und kann dort offen eingesehen werden. In der Tat ist es nicht ungewöhnlich, dass Open Source Software kollaborativ von einer großen Gruppe von Entwicklerinnen und Entwicklern erarbeitet wird. Diese Entwickler sind teilweise ehrenamtlich tätig, oftmals stellen jedoch auch Institutionen und Unternehmen Mitarbeiter für die Entwicklung eines Open-Source Projektes zur Verfügung. Auf diese Weise wurde auch die in der Veranstaltung vorgestellte Bibliothekssoftware FOLIO entwickelt, eine cloudfähige Open-Source-Softwarebasis für ein Bibliotheksmanagementsystem für wissenschaftliche Bibliotheken.

Die Nutzung dieser Software muss dabei jedoch nicht zwingend kostenlos sein. Zwar können für Open Source Programme keine Lizenzgebühren erhoben werden, dennoch kann die Software auch kommerziell eingesetzt werden. So können z.B. Zusatzdienstleistungen wie Hosting und Pflege der lokalen Installationen kostenpflichtig angeboten werden.

Was wird in Bibliotheken eingesetzt?

Auch heute wird schon in einigen Bibliotheken Open Source Software eingesetzt. Im o.g. Online-Seminar ging es vorwiegend um wissenschaftliche Bibliotheken. Diese setzen beispielswiese auf Open Source OCR-Software, Softwarepakete zum Scannen von Beständen oder zum Betreiben von Open-Access Publikationsservern. Aber auch in Öffentlichen Bibliotheken kann Open Source Software z.B. in Form von Bibliotheksmanagement-Software, Office Anwendungen, Video- oder Bildbearbeitungssoftware zum Einsatz kommen.

Warum ist das Thema für Bibliotheken relevant?

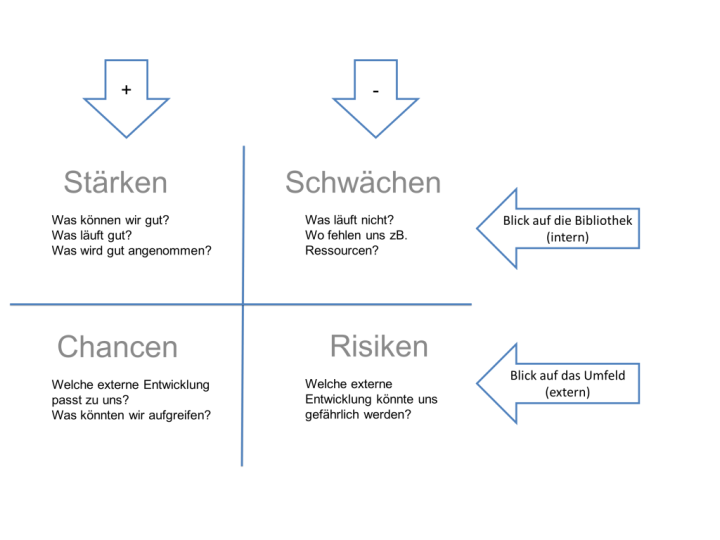

Öffentliche Bibliotheken verkörpern auf einzigartige Weise das Prinzip von geteilten Ressourcen und kollaborativem Arbeiten. Gleichzeitig sind Bibliotheken heute keine rein analogen Institutionen mehr. Die Bereitstellung von digitalen Medien spielt eine große Rolle für ihre Aufgabenerfüllung. Auch für Bibliothekskunden stellen Bibliotheken oftmals Software-Pakete, vor allem zur Nutzung an vorhandenen Kunden-PCs, bereit . Angefangen vom Internetbrowser auf Kunden-PCs oder Anwendungen zum Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten, ihren Suchwerkzeugen wie Katalogen oder Linklisten, aber auch hochspezialisierte Software zum Lernen, betreiben von Robotern, bearbeiten von Medien 3D-Drucken uvm. Bibliotheken sollten bei der Auswahl ihrer Software, egal ob sie für die eigene Verwaltung genutzt oder den Kunden zur Verfügung gestellt wird, diesen Aspekt berücksichtigen. Unter Umständen kann es zwar gute Gründe geben, auf proprietäre Software zurückzugreifen, in einer Bibliothek, die beispielsweise die Funktion eines digitalen Kompetenzzentrums einnimmt, sollten Open Source Varianten aber immer entgegengestellt und zumindest benannt und beschrieben werden.

So könnte neben einer proprietären Software zum Videoschnitt beispielsweise eine entsprechende Open-Source-Variante zusätzlich installiert und Tutorials, Anleitungen und Informationen als Linklisten vorrecherchiert zur Verfügung gestllt werden. Ggf. kann eine Bibliothek auch ein guter Ort sein, um Open-Source Communitys bekannter zu machen oder um eigene Softwareprodukte kollaborativ zu erstellen und zur Verfügung zu stellen.

Aus Sicht eines Bibliothekars aus der Sparte der öffentlichen Bibliotheken hatte die Veranstaltung der HdM zwar keinen direkten praktischen Bezug. Dennoch fand ich den intensiven Einblick in die Entwicklung eines Open-Source-Projektes wie FOLIO interessant. Mir persönlich lieferte es einen Anlass mich auch gedanklich noch einmal mit dem Thema zu beschäftigen und auf öffentliche Bibliotheken zu übertragen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal den Kollegen der HdM und den Referenten von der ZBW für diesen informativen Input danken.

Mehr Informationen zur Bibliothekssoftware FOLIO unter: https://www.folio.org/

Einen guten Einblick zum Thema Open Source Software in öffentlichen Einrichtungen bietet auch dieser Wikipedia-Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Open-Source-Software_in_%C3%B6ffentlichen_Einrichtungen

Das komplette Veranstaltungsprogramm der HDM Stuttgart: https://openup.iuk.hdm-stuttgart.de/programm-ws2020/