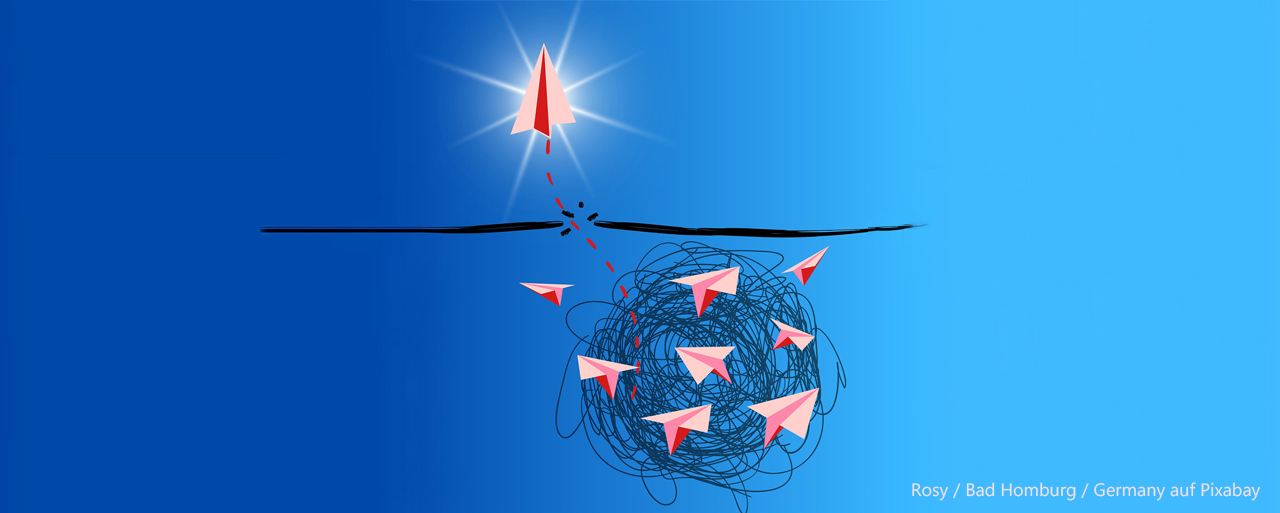

Veränderungen sind in der modernen Arbeitswelt unvermeidlich, insbesondere in Organisationen wie Bibliotheken, die sich kontinuierlich an technologische Entwicklungen und veränderte Nutzerbedürfnisse anpassen müssen. Der Veränderungsprozess kann jedoch komplex und herausfordernd sein. Ein fundiertes Verständnis der verschiedenen Phasen, die Menschen in einem solchen Prozess durchlaufen können, ist daher entscheidend. In diesem Beitrag stützen wir uns auf das Change Management-Modell von Richard K. Streich.

Einführung in das Change Management-Modell von Richard K. Streich

Richard K. Streichs Modell des Change Managements umfasst sieben Phasen, die den Verlauf eines Veränderungsprozesses abbilden. Zu wissen, das es diese Phasen gibt, hilft, die emotionalen und praktischen Reaktionen auf Veränderungen zu verstehen und zu steuern. Die Teilnehmenden unseres Strategieprogramms „Der rote Faden“ werden das sicherlich bestätigen.

Phase 1: Schock / Euphorie

Die erste Reaktion auf eine Veränderung kann stark variieren und reicht von Schock bis hin zu Euphorie. Diese initiale Reaktion hängt davon ab, ob die Veränderung unvorhergesehen ist oder von der betroffenen Person selbst initiiert wurde.

Nehmen wir zum Beispiel die Einführung einer neuen Bibliothekssystems. Bibliotheksmitarbeitende könnten anfangs euphorisch reagieren, da das System die Effizienz steigert und den Nutzerinnen und Nutzern einen verbesserten Service bietet. Diese positiven Aspekte könnten die Mitarbeitenden motivieren und sie ermutigen, sich auf die neuen Technologien einzulassen.

Auf der anderen Seite könnte die Einführung neuer digitaler Technologien auch Schock auslösen, besonders bei Mitarbeitenden, die weniger technologieaffin sind oder Bedenken hinsichtlich ihrer Fähigkeit haben, sich an die neuen Systeme anzupassen. Der Schock könnte aus der Sorge resultieren, dass ihre bisherigen Fähigkeiten möglicherweise nicht ausreichen, um mit den neuen Anforderungen Schritt zu halten.

Diese Phase ist gekennzeichnet durch starke emotionale Reaktionen, die die Grundlage für den weiteren Verlauf des Veränderungsprozesses bilden.

In beiden Fällen zeigt sich, wie wichtig es ist, Veränderungen in Bibliotheken einfühlsam zu kommunizieren und die Mitarbeiter aktiv einzubinden, um ihre Sorgen und Ängste zu adressieren und sie auf die positiven Aspekte der Veränderung hinzuweisen.

Diese Phase der Schock oder Euphorie ist entscheidend, da sie den emotionalen Startpunkt für den gesamten Veränderungsprozess bildet und den Ton für die weiteren Phasen des Change Managements setzt.

Phase 2: Verneinung

Nach dem ersten Schock oder der Euphorie folgt oft die Phase der Verneinung. In dieser Phase lehnen die Betroffenen die tatsächlichen Auswirkungen der Veränderung ab. Sie könnten Schwierigkeiten haben zu akzeptieren, dass das alte System durch ein neues ersetzt wird, und könnten in ihrer Ablehnung verschiedene Gründe finden, sei es wegen der zusätzlichen Lernkurve, des Verlusts vertrauter Arbeitsabläufe oder der Befürchtung, dass ihre bisherigen Fähigkeiten nicht mehr ausreichen.

Phase 3: Einsicht

Die Mitarbeitenden erkennen, dass das neue Bibliothekssystem eingeführt wird, und beginnen, sich auf die Realität einzustellen, dass sie sich anpassen müssen. Diese Einsicht wird oft von einem emotionalen Auf und Ab begleitet, da die Betroffenen zwischen Widerstand und Akzeptanz schwanken.

Phase 4: Das Tal der Tränen

Die Erkenntnis der Unvermeidlichkeit der Veränderung kann zu Verzweiflung und einem Gefühl der Überforderung führen. Dies ist das sogenannte Tal der Tränen, der tiefste Punkt im Veränderungsprozess. Die Mitarbeitenden fühlen sich hilflos und unsicher darüber, wie sie mit der neuen Situation umgehen sollen. Diese Phase ist emotional sehr belastend, da sie mit starken negativen Gefühlen und der Frage einhergeht, wie es weitergehen soll.

Phase 5: Akzeptanz

Mit der Zeit setzt eine Phase der Akzeptanz ein. Die Mitarbeitenden erkennen, dass sie sich mit der neuen Situation arrangieren müssen. Diese Phase ist ein Wendepunkt, da sie die Bereitschaft signalisiert, die Veränderung anzunehmen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Die Akzeptanz erleichtert den Übergang zu den nächsten Phasen des Veränderungsprozesses.

Phase 6: Ausprobieren

In der Phase des Ausprobierens beginnen die Mitarbeitenden, sich aktiv mit dem neuen System vertraut zu machen. Sie testen verschiedene Funktionen und Möglichkeiten, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht.

Phase 7: Integration

Die letzte Phase des Veränderungsprozesses ist die Integration. Erfolgreiche Strategien und Verhaltensweisen werden in den Alltag integriert und zur neuen Normalität. Die Betroffenen haben sich an die Veränderung angepasst und sie vollständig in ihr Leben und ihre Arbeit übernommen. Diese Phase markiert das Ende des aktiven Veränderungsprozesses und den Beginn eines neuen, stabilen Zustands.

Fazit: Der erfolgreiche Umgang mit Veränderung

Das Change Management-Modell von Richard K. Streich bietet eine klare und strukturierte Herangehensweise an Veränderungsprozesse. Jede Phase – von der initialen Reaktion über die Verneinung und Einsicht bis hin zur Akzeptanz, dem Ausprobieren und schließlich der Integration – hat ihre eigenen Herausforderungen und erfordert spezifische Maßnahmen und Ansätze. Natürlich kann die individuelle Erfahrung dieser Phasen stark variieren. Manche Menschen durchlaufen sie schneller oder langsamer, intensiver oder weniger intensiv als andere. Es kommt vor, dass einzelne Phasen nur oberflächlich berührt werden oder dass Personen in einer bestimmten Phase feststecken bleiben, ohne jemals den Punkt der Akzeptanz zu erreichen.

Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit Veränderungen gemacht? Was hat Ihnen geholfen, das Tal der Tränen zu überwinden?

Quellen und Literaturhinweise:

Allgemeines Change Management:

- Richard. K. Streich (1997): Veränderungsprozeßmanagement. In: Michael Reiß, Lutz von Rosenstiel, Anette Lanz (Hrsg.): Change Management. Programme, Projekte und Prozesse. (= USW-Schriften für Führungskräfte. Band 31). Schäffer-Poeschel Verlag,

- Klaus J. Zink (2014). Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten. Springer Vieweg

- Doppler, K., & Lauterburg, C. (2014). Change Management: Den Unternehmenswandel gestalten. Campus Verlag.

- Krüger, W. (2009). Excellence in Change: Wege zur strategischen Erneuerung. Gabler Verlag.

- Bleicher, K. (2011). Das Konzept Integriertes Management: Visionen – Missionen – Programme. Campus Verlag.

Veränderungsmanagement im Bibliothekswesen:

- Apel, J. (2012): Change Management an Bibliotheken – theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele, erschienen in Perspektive Bibliothek.

- Brandtner & Schweizer (2016): Move! UB 2020 – Change an der Universitätsbibliothek Mainz – Dokumentation eines bibliotheksspezifischen Change-Projekts