Sechzehn Stadtteilbibliotheken haben sich 2019 in unserem Programm „Strategieentwicklung für Stadtteilbibliotheken“ erstmals auf den Weg gemacht, ihr aktuelles Profil zu überprüfen, dies auf die verändernden Rahmenbedingungen neu auszurichten und mit Blick auf die Bedarfe ihres Einzugsgebietes zu schärfen. Als Arbeitshilfe zur Strategieentwicklung diente der vom Team der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW entwickelte Funktionsrahmen, der fünf Bibliotheksfunktionen für eine digitale Gesellschaft beschreibt. Mit diesem Instrument ist es allen Teams gelungen, ein einheitliches Verständnis über Aufgaben und Funktion der Zweigestelle herzustellen.

Im Rahmen des Prozesses hat jedes Zweigstellenteam mehrere Angebote zur Erprobung für die anderen Teams zur Verfügung gestellt. Die Teams sollten anhand der Angebote testen, ob die vereinbarten Funktionen und das Profil zur Bibliothek passen. Mit der Zustimmung aller Teilnehmer*innen stellen wir die erarbeiteten Angebote allen Interessierten zur Verfügung. Die Angebote beinhalten eine Verlaufsbeschreibung, die jeweilige Zielgruppe mit Altersangaben, eine Technik- und Materialliste, Zeitangaben und Hinweise über notwendige Kompetenzen zur Durchführung. Viele Beispiele verwenden digitale Medien wie Bee-Bots, Green Screen oder Tablets.

Alle Artikel in der Kategorie “Schwerpunktthema”

In Form von Impulsbeiträgen greift die Fachstelle Themen aus den Arbeitsschwerpunkten auf, zu denen sie Bibliotheken vertiefende Informationen bereitstellen möchte. Die Beiträge sollen zum fachlichen Diskurs anregen oder über Neuigkeiten des jew. Themengebietes informieren. Die Schwerpunktthemen lauten:

->Bibliothek als realer Ort

->Bibliothek als digitaler Ort

->Lebenslanges Lernen in der digitalen Gesellschaft

->Bibliotheksmanagement

Open-Source-Software in Öffentlichen Bibliotheken

Unter dem Titel „Open Society – Open Science“ organisiert die Hochschule der Medien Stuttgart eine öffentliche Ringvorlesung in Form von Webinaren. Im Februar habe ich am Webinar zu Open-Source-Software in Bibliotheken teilgenommen.

Die Veranstaltung richtete sich dabei zwar insgesamt etwas mehr an Kolleginnen und Kollegen aus der Sparte der wissenschaftlichen Bibliotheken, stellte jedoch eine gute Gelegenheit dar, um mich aus Sicht der Öffentlichen Bibliotheken noch mehr mit dem Thema Open-Source Software zu beschäftigen. Dieser Beitrag ist daher nicht als Zusammenfassung der Veranstaltung zu verstehen.

Was ist Open-Source-Software

Open-Source-Software wird umgangssprachlich auch als freie Software bezeichnet. Dabei ist mit frei nicht zwangsweise das Wort kostenlos gemeint. Der Kernaspekt von Open Source Software besteht in dem offengelegten Quellcode.

Unter dem Begriff Quellcode versteht man vereinfacht gesagt die Programmiersprache. Wird eine Software programmiert bedienen sich Entwickler einer solchen Sprache, wie zum Beispiel Java, C++, oder Python. Mithilfe dieser Sprachen werden Befehlssequenzen formuliert, die das Computersystem ausführen soll. Die Maschine, also der Computer kann diese für Menschen gemachten Sprachen jedoch nicht ohne Weiteres verstehen. Ein so genannter „Compiler“ übersetzt die Befehle der Programmiersprache in Maschinenbefehle. Dieser Prozess des Kompilierens ist nicht ohne weiteres rückgängig zu machen. Üblicherweise kann also ein kompiliertes Programm nicht mehr ohne Weiteres in seinen Quellcode zurückverwandelt werden. Änderungen an der Software sind ohne den Quellcode nur sehr schwierig möglich.

Bei klassischer kommerzieller Software ist der Quellcode meistens als Geschäftsgeheimnis unter Verschluss. Es liegt im Interesse des jeweiligen Unternehmens, Veränderungen an seiner Software zu kontrollieren und ggf. zu vermarkten. Genau hier verfolgt Open-Source-Software einen anderen Ansatz. Diese Software wird unter einer Lizenz veröffentlicht, die das Verändern und Nachnutzen nicht nur erlaubt, sondern häufig sogar durch aufwändige Dokumentationen befördert.

Der Quellcode der Software findet sich dann beispielsweise auf Plattformen wie github.com und kann dort offen eingesehen werden. In der Tat ist es nicht ungewöhnlich, dass Open Source Software kollaborativ von einer großen Gruppe von Entwicklerinnen und Entwicklern erarbeitet wird. Diese Entwickler sind teilweise ehrenamtlich tätig, oftmals stellen jedoch auch Institutionen und Unternehmen Mitarbeiter für die Entwicklung eines Open-Source Projektes zur Verfügung. Auf diese Weise wurde auch die in der Veranstaltung vorgestellte Bibliothekssoftware FOLIO entwickelt, eine cloudfähige Open-Source-Softwarebasis für ein Bibliotheksmanagementsystem für wissenschaftliche Bibliotheken.

Die Nutzung dieser Software muss dabei jedoch nicht zwingend kostenlos sein. Zwar können für Open Source Programme keine Lizenzgebühren erhoben werden, dennoch kann die Software auch kommerziell eingesetzt werden. So können z.B. Zusatzdienstleistungen wie Hosting und Pflege der lokalen Installationen kostenpflichtig angeboten werden.

Was wird in Bibliotheken eingesetzt?

Auch heute wird schon in einigen Bibliotheken Open Source Software eingesetzt. Im o.g. Online-Seminar ging es vorwiegend um wissenschaftliche Bibliotheken. Diese setzen beispielswiese auf Open Source OCR-Software, Softwarepakete zum Scannen von Beständen oder zum Betreiben von Open-Access Publikationsservern. Aber auch in Öffentlichen Bibliotheken kann Open Source Software z.B. in Form von Bibliotheksmanagement-Software, Office Anwendungen, Video- oder Bildbearbeitungssoftware zum Einsatz kommen.

Warum ist das Thema für Bibliotheken relevant?

Öffentliche Bibliotheken verkörpern auf einzigartige Weise das Prinzip von geteilten Ressourcen und kollaborativem Arbeiten. Gleichzeitig sind Bibliotheken heute keine rein analogen Institutionen mehr. Die Bereitstellung von digitalen Medien spielt eine große Rolle für ihre Aufgabenerfüllung. Auch für Bibliothekskunden stellen Bibliotheken oftmals Software-Pakete, vor allem zur Nutzung an vorhandenen Kunden-PCs, bereit . Angefangen vom Internetbrowser auf Kunden-PCs oder Anwendungen zum Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten, ihren Suchwerkzeugen wie Katalogen oder Linklisten, aber auch hochspezialisierte Software zum Lernen, betreiben von Robotern, bearbeiten von Medien 3D-Drucken uvm. Bibliotheken sollten bei der Auswahl ihrer Software, egal ob sie für die eigene Verwaltung genutzt oder den Kunden zur Verfügung gestellt wird, diesen Aspekt berücksichtigen. Unter Umständen kann es zwar gute Gründe geben, auf proprietäre Software zurückzugreifen, in einer Bibliothek, die beispielsweise die Funktion eines digitalen Kompetenzzentrums einnimmt, sollten Open Source Varianten aber immer entgegengestellt und zumindest benannt und beschrieben werden.

So könnte neben einer proprietären Software zum Videoschnitt beispielsweise eine entsprechende Open-Source-Variante zusätzlich installiert und Tutorials, Anleitungen und Informationen als Linklisten vorrecherchiert zur Verfügung gestllt werden. Ggf. kann eine Bibliothek auch ein guter Ort sein, um Open-Source Communitys bekannter zu machen oder um eigene Softwareprodukte kollaborativ zu erstellen und zur Verfügung zu stellen.

Aus Sicht eines Bibliothekars aus der Sparte der öffentlichen Bibliotheken hatte die Veranstaltung der HdM zwar keinen direkten praktischen Bezug. Dennoch fand ich den intensiven Einblick in die Entwicklung eines Open-Source-Projektes wie FOLIO interessant. Mir persönlich lieferte es einen Anlass mich auch gedanklich noch einmal mit dem Thema zu beschäftigen und auf öffentliche Bibliotheken zu übertragen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal den Kollegen der HdM und den Referenten von der ZBW für diesen informativen Input danken.

Mehr Informationen zur Bibliothekssoftware FOLIO unter: https://www.folio.org/

Einen guten Einblick zum Thema Open Source Software in öffentlichen Einrichtungen bietet auch dieser Wikipedia-Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Open-Source-Software_in_%C3%B6ffentlichen_Einrichtungen

Das komplette Veranstaltungsprogramm der HDM Stuttgart: https://openup.iuk.hdm-stuttgart.de/programm-ws2020/

Wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie: Die SWOT-Analyse als Vorbereitung zur strategischen Positionierung

In unserer Fortbildung „Den roten Faden finden – wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“ erarbeiten sich die Teilnehmer*innen eine Bibliotheksstrategie für die nächsten Jahre. Hierbei kommen Methoden und Denkansätze zum Einsatz, die einem in dem Strategieprozess helfen können. Ein paar Beispiele stellen wir in unserer Blogreihe vor. Im aktuellen Beitrag geht es um die SWOT-Analyse.

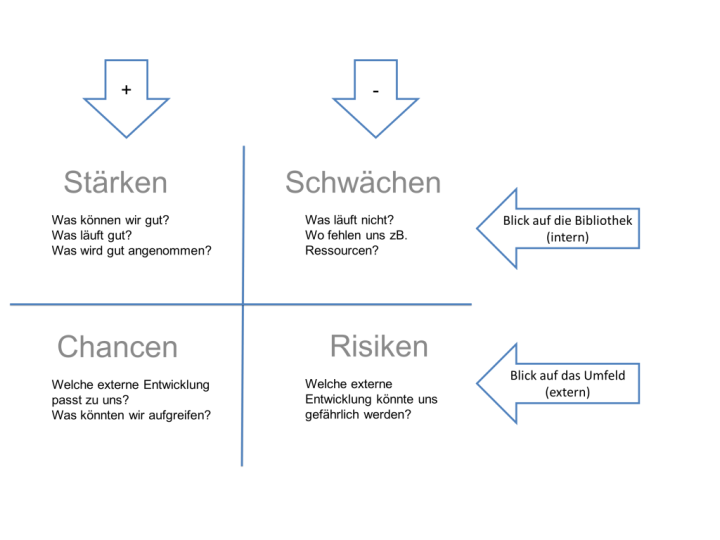

Bereits veröffentlicht wurde der Artikel „Über die Bedeutung einer Vision“ sowie „Die Analyse der Bibliothek und des Umfelds“. Eine weiterer wichtiger Baustein zur strategischen Analyse und als Vorbereitung zur strategischen Positionierung ist die SWOT-Analyse. In dieser Methode werden die Stärken (Strength) und Schwächen (Weakness) einer Bibliothek, den Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) des Umfeldes gegenübergestellt. Die Methode öffnet den Blick, da hierfür nicht nur intern die Stärken und Schwächen angesehen werden, sondern auch das Umfeld mit in den Blick genommen wird.

Wie sieht eine SWOT-Analyse aus?

Eine SWOT-Analyse ist eine Matrix, in der positive Aspekte den negativen gegenübergestellt werden. Dies wird einmal mit dem Blick auf die Bibliothek (intern) und einmal mit dem Blick auf das Umfeld gemacht.

Um diese Matrix ausfüllen zu können, ist es wichtig eine solide Analyse der Bibliothek (intern /extern) gemacht zu haben. An der Qualität der Vor-Analyse hängt nun auch die Aussagekraft der SWOT-Analyse. Es ist zu beachten, dass eine SWOT-Analyse Zustände und keine Strategien beschreibt. Strategien werden erst im Anschluss abgeleitet.

So könnte zum Beispiel eine fertige SWOT-Analyse einer Bibliothek aussehen:

Daraus ergeben sich in diesem Beispiel nun 4 mögliche Strategieplanungen bzw. Herangehensweisen:

- Stärken-Chancen-Strategie:

- Stärke „Pädagogisches und Informationskompetentes Personal“ + Chance „Informationskompetenzvermittlung wird in Kommune als nötig angesehen“ = Informationskompetenz bewerben und ausbauen

- Stärke „Pädagogisches und Informationskompetentes Personal“ + Chance „einziger nicht kommerzieller Aufenthaltsort für Kinder“ = Aufenthaltsort mit Angeboten für Kinder ausbauen

- Schwächen-Chancen-Strategie:

- Schwäche „kleine Räumlichkeiten“ + Chance „einziger nicht kommerzieller Aufenthaltsort für Kinder“ = Raum anpassen und für Ausbau werben

- Schwäche „mangelhafte technische Ausstattung“ + Chancen „Informationskompetenzvermittlung wird in Kommune als nötig angesehen“ + „sozialen Medien sind gesamtgesellschaftliche genutzt“ = für technische Ausstattung für Informationskompetenzvermittlung werben und anpassen

- Stärken-Risiken-Strategie:

- Stärke „gute Zusammenarbeit mit Kita und Schule“ + Risiko „sinkendes Leseinteresse“ = Ausbau der Lesemotivationsförderung mit Partnern

- Schwächen-Risiko-Strategie (sogenannte Verteidigungsstrategie):

- Schwäche „schwaches Image bei Entscheidern in Kommune“ + Risiko „Budgetkürzungen“ = Lobbyarbeit verstärken, Drittmittelakquise

Fazit:

Vorteile dieser Methode: Eine SWOT-Analyse ist einfach, sie gibt einen Überblick und offenbart Zusammenhänge und Lücken, die im Alltag sonst untergehen.

Nachteil dieser Methode: Die Qualität der Aussagen hängt von der Qualität der Voranalyse der Bibliothek und des Umfelds ab. Die Aussagen sind nicht mit Zahlen unterlegt.

(Der Beitrag ist in ähnlicher Form bereits am 30.05.2018 erschienen)

Über das Qualifizierungsprogramm „Den Roten Faden finden – Wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“:

Strategisch denken und handeln und das Ziel vor Augen haben: Damit aus guten Ansätzen starke Bibliotheken werden, darf eines nicht fehlen, der rote Faden – die Bibliotheksstrategie! Mit diesem Weiterbildungsangebot der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken, bestehend aus vier Workshops, machen sich maximal zehn Bibliotheken auf den Weg und erarbeiten ihre eigene Bibliotheksstrategie für die nächsten Jahre. Die Verschriftlichung des Bibliothekskonzeptes erfolgt durch die Bibliotheksleitung und wird von der Fachstelle und den Dozenten eng begleitet. Insgesamt 38 NRW-Bibliotheken haben diese Fortbildung in den vergangenen vier Jahren bereits erfolgreich durchlaufen.

Wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie: Die Analyse der Bibliothek und des Umfelds

In unserer Fortbildung „Den roten Faden finden – wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“ erarbeiten die Teilnehmer*innen eine Bibliotheksstrategie für die nächsten Jahre. Über unseren Blog geben wir Ihnen in mehreren Beiträgen einen Einblick in die Themen dieser Veranstaltung und zeigen, welche Schritte bei der Konzepterstellung für Bibliotheken von Bedeutung sind.

Im ersten Beitrag ging es um das Thema „Vision“ und warum das Wissen, wo man hinmöchte, so entscheidend für einen gelungenen Weg ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine ausführliche Analyse der bisherigen Arbeit der Bibliothek und ihres Umfelds.

Die Analyse von Zahlenmaterial als solches ist immer sogenannte Fleißarbeit und nicht unbedingt beliebt. Aber da die Konzepterstellung nicht im luftleeren Raum beginnt, muss der Ist-Zustand der Bibliothek genau betrachtet werden.

Unterschieden wird in diesem Teil zwischen zwei Bereichen. Zum einen geht es um die Basisdaten der Bibliothek. Zum anderen wird das Umfeld der Bibliothek – die Kommune und ihre Besonderheiten – genauer beleuchtet.

Die Basisdaten

Hinter den Basisdaten der Bibliothek verbergen sich viele Hinweise auf nötige Veränderungen, denen man anhand von Zahlen auf die Spur kommen kann. Hierzu ist es wichtig, die Zahlen nicht nur für sich zu betrachten, sondern in Bezug zueinander zu setzen. So sagt zum Beispiel die Bestandsgröße einer Sachgruppe alleine zunächst nicht viel aus. Wird diese Zahl ins Verhältnis zu den Ausleihen dieser Bestandsgruppe gesetzt, lässt sich eine Aussage über die Effizienz dieser Bestandsgruppe treffen.

Gleiches gilt zum Beispiel auch bei für die Öffnungszeiten. Auch hier muss die Anzahl der Wochenöffnungsstunden in Relation zur Nutzung gesehen werden, um Aussagen zu künftig erforderlichen Öffnungszeiten treffen zu können. Analog dazu kann dieser Vergleich auch Bibliotheksübergreifend geschehen. Mit dem Bibliotheksmonitor des HBZ (Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW) haben die Bibliotheken ein starkes Instrument an der Hand, um sich mit Bibliotheken vergleichbarer Größe zu messen.

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass der genaue Blick auf die Zahlen manchmal durchaus schmerzhaft sein kann. Nichts desto trotz ist dieser Blick für ein funktionierendes Konzept unabdingbar und offenbart auch „Hidden Champions“- also gut laufende Bereiche, die einem vorher nicht so bewusst gewesen sind.

Das Umfeld

In jeder Kommune sind die Voraussetzungen für die Bibliothek unterschiedlich. Es gilt auch hier herauszufinden, welche Aufgaben die Bibliothek in der Kommune übernimmt. Daher wird an diesem Punkt der Blick von der bestehenden Bibliotheksarbeit gelöst und geschaut, was in der Kommune vorhanden ist.

Es lohnt sich die anderen Akteure in der Kommune zu betrachten und herauszufinden, wo Kooperationen ausgebaut bzw. aufgebaut werden können, wo sich Angebotslücken auftun oder Konkurrenzangebote vermieden werden können.

Zudem werden hier grundsätzliche Entwicklungen in den Blick genommen: Wächst meine Kommune oder wird sie kleiner? Habe ich eine Flächenkommune oder ist alles sehr zentral orientiert? Welche Altersstruktur gibt es? Was sind kommunale Problemfelder, die sich auch auf die Bibliothek auswirken könnten oder in ihr wiederspiegeln? Gibt es kommunale Entwicklungsschwerpunkte? Diese und weitere Fragen gilt es je nach Bedarf zu beantworten, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Bei dieser Arbeit knirschen einige Teilnehmer*innen zwischenzeitlich ganz schön mit den Zähnen. Schließlich ist und bleibt das Zusammentragen des Datenmaterials und dessen Auswertung, auch in einem begleiteten Strategieprozess, immer noch Fleißarbeit.

Die Leistung, die zuvor erhobenen Daten ins Verhältnis zu setzen und ihre eigenen Daten mit den Daten der Kommune abzugleichen, erfordert einen geschärften Blick und führt leicht dazu, den roten Faden aus dem Blick zu verlieren. Hier hilft es, sich an folgenden Fragen zu orientieren: Welche Daten betreffen die Bibliothek? Und: Welche betreffen sie nicht?

(Der Beitrag ist in ähnlicher Form bereits am 26.07.2017 erschienen)

Über das Qualifizierungsprogramm „Den Roten Faden finden – Wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“:

Strategisch denken und handeln und das Ziel vor Augen haben: Damit aus guten Ansätzen starke Bibliotheken werden, darf eines nicht fehlen, der rote Faden – die Bibliotheksstrategie! Mit diesem Weiterbildungsangebot der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken, bestehend aus vier Workshops, machen sich maximal zehn Bibliotheken auf den Weg und erarbeiten ihre eigene Bibliotheksstrategie für die nächsten Jahre. Die Verschriftlichung des Bibliothekskonzeptes erfolgt durch die Bibliotheksleitung und wird von der Fachstelle und den Dozenten eng begleitet. Insgesamt 38 NRW-Bibliotheken haben diese Fortbildung in den vergangenen vier Jahren bereits erfolgreich durchlaufen.

Wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie: Über die Bedeutung einer Vision

Im März ist die vierte Runde unserer Fortbildungsreihe „Den Roten Faden finden – Wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“ gestartet. Zehn Bibliotheken machen sich gemeinsam auf den Weg, eine für ihre Bibliothek passende Strategie für die nächsten Jahre zu entwickeln. Mit dabei sind auch wieder die Dozent*innen Andreas Mittrowann, Sonja Bluhm und Marion Creß. Über unseren Blog geben wir Ihnen in mehreren Beiträgen einen Einblick in die Themen unserer Fortbildung und zeigen, welche Schritte bei der Konzepterstellung für Bibliotheken von Bedeutung sind.

Zu Beginn des ersten Workshops stand das Thema „Visionsarbeit“ auf der Agenda. Wozu ist diese eigentlich nötig? Und was unterscheidet eine Vision von einem Ziel?

Dieses Zitat veranschaulicht ganz gut, worum es bei der Formulierung einer Vision geht:

„Träume und Gedanken kennen keine Schranken.“

(Deutsches Sprichwort)

Visionen gleichen einem großen Traum. In unserem Fall sprechen wir hier von Ihrer Traumvorstellung von Bibliotheken. Und so wie jeder Mensch unterschiedliche Träume hat, sind auch Visionen individuell.

Eine Vision oder Traumvorstellung trägt jeder in sich. Es geht darum, sie hervorzuholen. Ggf. braucht sie nur noch einen Feinschliff. Dies ist der große Unterschied zu Zielen. Diese tragen Sie in der Regel nicht schon im Kopf mit sich herum. Diese setzen Sie sich ganz bewusst, um Ihrer Vision ein Stückchen näher zu kommen.

Es reicht jedoch nicht aus, diese Vision für sich zu behalten. Diese muss in Worte und ggf. Bilder gefasst werden. Und kommuniziert werden. Sowohl nach innen gegenüber Ihrem Team und der Kommune als auch nach außen zu Ihren Kunden. Dies ist ein elementarer Schritt in der strategischen Bibliotheksarbeit.

Hier kommt in der Regel die Schere im Kopf ins Spiel. Gedanken an fehlende finanzielle oder personelle Ressourcen hindern viele Menschen daran, groß zu denken. Lassen Sie einmal alle Bedenken bei Seite und schnappen Sie sich die rosarote Brille. Träumen ist an dieser Stelle ausdrücklich erlaubt!

Sie werden Ihre Vision nie von heute auf morgen in die Tat umsetzten können.

Das müssen Sie aber auch nicht. Wie sagt man so schön: Der Weg ist das Ziel!

Jetzt könnte man sich ja aber auch auf den Standpunkt stellen, dass das alles völliger Quatsch ist. Wir lassen das mit der ganzen Träumerei bleiben und widmen uns der Realität im Alltag. Das hat doch noch immer am besten funktioniert.

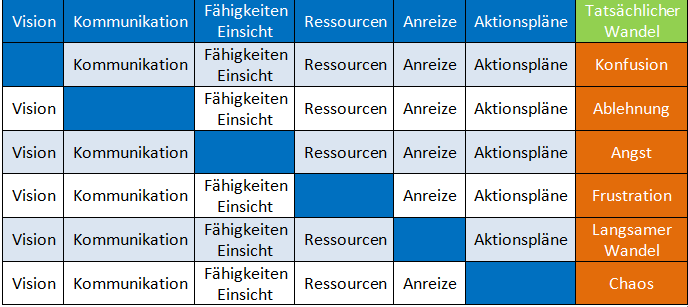

Warum das ein Denkfehler ist, veranschaulicht folgende Grafik:

Dieses Modell zeigt, dass sechs Handlungsblöcke entscheidend für die Gestaltung eines tatsächlichen Wandels sind: Vision, Kommunikation, Fähigkeiten & Einsicht, Ressourcen, Anreize und Aktionspläne. Fehlt einer dieser Handlungsblöcke, wird keine Veränderung erreicht. Stattdessen kommt es zu Konfusion, Ablehnung, Angst, Frustration, Langsamen Wandel oder Chaos.

Wenn in Ihrer Strategieentwicklung also eine Vision fehlt, wird der Wandel durch Konfusion behindert. Ihnen fehlt in diesem Fall eine Vorstellung, in welche Richtung Sie laufen wollen. Und wenn Sie als Bibliotheksleitung das nicht wissen, können Sie das kaum von Ihren Mitarbeitern oder Ihrem Umfeld erwarten.

Es ist wichtig, dass Sie anhand einer Vision vorgeben, welchen Weg Sie einschlagen und warum Sie das tun. Ansonsten werden Sie mit ziemlicher Sicherheit auf Ablehnung stoßen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil nicht verstanden wird, warum Sie einen neuen Weg einschlagen.

Nehmen Sie sich also die Zeit zum Träumen – sprich der Formulierung einer Vision. Sie bildet den Grundstein für jedes Bibliothekskonzept.

Eine Frage bleibt zum Schluss. Warum reden wir davon, einen tatsächlichen Wandel gestalten zu wollen?

Weil strategische Neuausrichtungen immer Veränderungen für die Bibliothek und ihr Team bedeuten. Und zudem der einzig richtige Weg, auf den Wandel in der Bibliothekslandschaft zu reagieren. Und auch auf die sich schnell ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in einer digitalen Gesellschaft. Schließlich sind die Herausforderungen für Bibliotheken vielfältig: die Bibliothek als realer und digitaler Ort, Integration und Chancengleichheit, Kooperation und Vernetzung sowie Lebenslanges Lernen und Leseförderung. Bei der Arbeit mit knappen Ressourcen, Verankerung von Veränderungen im Team oder bei der Auswahl von neuen Angeboten in der Bibliothek, muss eine Zielrichtung erkennbar sein, um sich in der Vielzahl der Möglichkeiten nicht zu verlieren.

Also seien Sie mutig und erfinden Sie frei nach Joseph Beuys Ihre Zukunft selbst:

Die Zukunft, die wir wollen,

muss erfunden werden.

Sonst bekommen wir eine,

die wir nicht wollen.“

(Joseph Beuys)

(Der Beitrag ist in ähnlicher Form bereits am 17.01.2018 erschienen)

Über das Qualifizierungsprogramm „Den Roten Faden finden – Wir entwickeln eine Bibliotheksstrategie“:

Strategisch denken und handeln und das Ziel vor Augen haben: Damit aus guten Ansätzen starke Bibliotheken werden, darf eines nicht fehlen, der rote Faden – die Bibliotheksstrategie! Mit diesem Weiterbildungsangebot der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken, bestehend aus vier Workshops, machen sich maximal zehn Bibliotheken auf den Weg und erarbeiten ihre eigene Bibliotheksstrategie für die nächsten Jahre. Die Verschriftlichung des Bibliothekskonzeptes erfolgt durch die Bibliotheksleitung und wird von der Fachstelle und den Dozenten eng begleitet. Insgesamt 38 NRW-Bibliotheken haben diese Fortbildung in den vergangenen vier Jahren bereits erfolgreich durchlaufen.

Brilon: Der Weg zum Film „Eine kleine Weihnachtsgeschichte“ – Blog-Reihe „Digitale Reisekoffer für Bibliotheken“ (Teil 8)

Einer unserer drei Medienkoffer hat im November Station in Brilon gemacht. Vier Wochen lang haben die Kolleg*innen der Stadtbücherei den Robotik-Koffer mit Geräten wie Robotern, Tablets oder Microscrontrollern ausgiebig getestet. Das Ergebnis ist ein dreiminütiger Film mit drei ungewöhnlichen Hauptdarstellern. Im Making-of-Bericht wird deutlich, dass Weg von der Grundidee zum fertigen Film nicht immer gradlinig verläuft. Gemeinsam hat das Team einige Schwierigkeiten gemeistert.

Beim ersten Öffnen der Koffer haben wir nicht schlecht gestaunt, was uns da alles geschickt wurde: Von Robotern, über Spiele, bis hin zum Minicomputer Calliope Mini hatten wir sehr viel zu entdecken. Auch Laptops, Tablets und Bücher haben nicht gefehlt.

Die Vorfreude stieg auf die Fortbildung mit der Medienpädagogin Janina Wiegand, welche digital stattfinden musste. Aber das war für alle kein Problem, schließlich blieb der Inhalt gleich und alle haben sich auf das Programmieren und die neuen Roboter gefreut.

Die Fortbildung

Zwei Mitarbeiterinnen haben schon viel mit Programmierung und Robotern zu tun gehabt. Sie kümmern sich um die Ozobots und hatten auch schon die eigenen Beebots und den Dash ausprobiert. Für alle anderen war so gut wie alles komplett neu. Aber auch die erfahrenen Mitarbeiterinnen konnten noch sehr viel dazu lernen. Insgesamt war es ein lehrreicher Tag!

Alle haben sich nochmal mit dem Koffer beschäftigt und in der Zwischenzeit haben wir auch überlegt, was wir denn produzieren könnten für die Fachstelle.

Uns haben es einfach die Dashs angetan. Deshalb war uns direkt klar, dass die beiden Dashs Gert und Brilon <3 aus dem Koffer unseren Dash Biblio mal kennenlernen mussten und vor allem, dass die drei die Hauptrolle spielen sollen, egal wie wir das Projekt gestalten.

Da Weihnachten vor der Tür stand und wir auf Social Media einen Adventskalender gestartet hatten, wollten wir das Projekt dort gerne einbinden.

Making-Of des Projekts

Es kam die Idee auf, die Weihnachtsgeschichte nachzustellen. Die Roboter wurden also die Hirten und der Engel:

Biblio aka Engel Gert aka Hirte 1 Brilon <3 aka Hirte 2

Nachdem die drei verkleidet waren, haben wir die Weihnachtsgeschichte so umgeschrieben, dass es gut umsetzbar und nicht zu lang war.

Zwei Kolleginnen haben dann angefangen unsere drei Schauspieler zu programmieren. Die drei wurden besprochen, mit der App Wonder wurden die Wege programmiert und es wurde sehr viel ausprobiert und hin und her geschoben.

Eine weitere Kollegin hat zwei Kulissen vorbereitet, dafür haben wir unser Kamishibai-Theater benutzt:

Außerdem waren unsere Nebendarsteller Watte-Schäfchen und Tiere im Stall, Josef und Maria, das Jesuskind und eine Krippe.

Zwischendurch wurde dann leider durch die Bundesregierung verkündet, dass der Lockdown wieder verschärft wird und auch Bibliotheken komplett schließen müssen. Natürlich war es auch für uns ein Schock, aber so hatten wir ganz viel Zeit, um das Projekt zu filmen.

Jetzt hatten wir eine Story, Schauspieler und die Kulisse.

Fehlte also nur noch eine Kamera bzw. Tablets zum Filmen.

Wir haben uns einen kompletten Tag Zeit genommen, um den Film zu drehen. Nach einigen Entscheidungsschwierigkeiten, was die Kameraperspektive betrifft, haben wir uns überlegt, dass es doch cool wäre, wenn wir den Greenscreen mal wieder hervorholen und dort die Kulisse einfügen würden:

Nachdem wir gedreht und die Videos angeschaut haben, waren wir leider nicht zufrieden. Die Greenscreen-App hat einen ganz schlechten Ton herausgegeben und auch das Bild war nicht gerade toll.

Da wir dann doch zu perfektionistisch veranlagt sind – wir glauben, das macht einfach der Beruf – haben wir also den Greenscreen wieder abgebaut und doch unsere Kulisse genommen, die die Kollegin schon vorbereitet hatte.

Um bessere Ton- und Bildqualität zu bekommen, haben wir dann auch unsere Spiegelreflexkamera hervorgeholt und haben alle Szenen nochmal gedreht:

Dann war es endlich soweit: Alles war im Kasten und wir zufrieden!

Unsere Kollegin, die für den Videoschnitt zuständig war, da sie auch unsere BibTipps für den Youtubekanal schneidet, hat sich dann direkt an den Film gesetzt.

Das Ergebnis war kurz, knapp und irgendwie nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Dann haben wir überlegt, wie man den Film abrunden kann.

Da dachten wir dann direkt an unsere Beebots und die beiden Bluebots aus dem Reisekoffer.

Unsere beliebteste Veranstaltung seit über 30 Jahren im Freizeitbereich ist das Bilderbuchkino. Einmal im Monat zeigen wir für 3-6-Jährige ein Bilderbuch an einer Leinwand in der dunklen Kinderbibliothek.

Und da wir ja auch eine Geschichte im Film erzählen, dachten wir, eine Bilderbuchkino-Atmosphäre wäre schön. Gesagt, getan: Wir haben die Beebots und Bluebots in die Kinderbibliothek gesetzt und haben sie fahren lassen. Eine Kollegin hat dann einen kurzen Text gesprochen, zur Einführung in den Film.

Für das Ende haben wir es dann natürlich genauso gemacht. Jetzt sah der Film schon um einiges besser aus.

Nach ein paar weiteren Schwierigkeiten stand der Film dann pünktlich am 23.12., sodass wir ihn als letztes Adventskalendertürchen an Heiligabend posten konnten.

Das Projekt hat uns super viel Spaß gemacht, alle Kolleginnen waren mit dabei und jede hat ihren Teil dazu beigetragen. Nur so konnten wir ein tolles Projekt auf die Beine stellen!

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Frau Wiegand für die tolle Fortbildung und bei der Fachstelle, dass sie diese Fortbildung für Bibliotheken überhaupt ermöglicht.

Herzlichen Dank!

Das Team der Stadtbibliothek Brilon

Über das des Qualifizierungsprogramm „In 30 Tagen um die Welt – Digitale Reisekoffer für Bibliotheken“

Die Website sowie die anderen Medienprodukte sind im Rahmen des Qualifizierungsprogramms „In 30 Tagen um die Welt – Digitale Reisekoffer für Bibliotheken“ der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW entstanden. In dem Projekt erhalten die teilnehmenden Bibliotheken einen themenspezifischen Medienkoffer mit Geräten, die sie 30 Tage lang nutzen können. In dieser Zeit lernen die Bibliotheksmitarbeiter*innen, wie die Geräte funktionieren und wie man sie einsetzen kann. Entstanden sind ganz unterschiedliche Formate – von How-to-Filmen über Lichtmalereien bis hin zu Podcasts. Einige ausgewählte Ergebnisse stellen wir in dieser Blog-Reihe vor.

Langfristiges Ziel des Programms ist es, Angebote zur Förderung von Medienkompetenz zu entwickeln. Zunächst steht aber die eigene Praxis im Vordergrund – mit dem Ziel zu einem beliebigen Thema etwas konkret Sichtbares herzustellen. Auf Reise sind der Koffer „Audiovisuelles Lernen“ zur Erstellung von Audio- und Videoproduktionen, der Koffer „Bildwelten und Lernen“ für die Themen Fotografie, digitales Zeichnen und Bildbearbeitung sowie ein Koffer zum Thema Robotik und Programmieren.

Ein Rückblick auf das Online-Seminar „Sustainability and Libraries“

Nachhaltigkeit gehört zu den dringendsten Themen unserer Zeit. Das Online-Seminar Sustainability and Libraries – agenda 2030 beleuchtete die Rolle der Bibliotheken in Deutschland und in den Niederlanden, unterstützt von einigen Beispielen, wie Nachhaltigkeit bereits umgesetzt wird. Die Veranstaltung fand als Teil der digitalen Seminarreihe Deutsch-Niederländischer Dialog zur Zukunft der Bibliotheken im Rahmen der Partnerland-Initiative Deutschland-Niederlande der Bibliotheksverbände Bibliothek & Information Deutschland (BID) und FOBID Netherlands Library Forum statt. Im ersten Teil des Seminars stellte EBLIDA Präsident Ton van Vlimmeren die aktuelle Lage der Bibliotheken in den Niederlanden vor. Im zweiten Teil referierte Jaqueline Breidlid vom Deutschen Bibliotheksverband über die Entwicklungen in den deutschen Bibliotheken. Das Interesse am Online-Seminar war hoch: Rund um den Globus lauschten weit über 300 Teilnehmende den Vorträgen.

Ausgangspunkt des Dialogs war die Bibliothek als grundsätzlich nachhaltige Institution, denn: Bei einem Buchdruck werden bei der Herstellung etwa 1,1 Kilogramm Kohlendioxid freigesetzt. Dieser Wert relativiert sich bei mehrfacher Ausleihe. Bibliotheken leisten zudem einen Beitrag zur Sensibilisierung für die Notwendigkeit einer nachhaltigen Gesellschaft, indem sie Informationen bereitstellen und Projekte organisieren.

Nachhaltigkeitskonzepte in niederländischen Bibliotheken

Ton van Vlimmeren ging zunächst auf die 17 Nachhaltigkeitsziele ein, auch Sustainable Development Goals genannt, die am 25. September 2015 im Rahmen des Nachhaltigkeitsgipfels der Vereinten Nationen beschlossen wurden. Diese sollen bis zum Jahr 2030 dazu beitragen, globale Entwicklungen nachhaltig zu gestalten. Nach dieser Agenda besteht Nachhaltigkeit aus drei Dimensionen: Der sozialen, der ökonomischen und der ökologischen. Die darunterfallenden Ziele betreffen unter anderem die Bekämpfung von Armut, sauberes Wasser und Sanitätsversorgung, nachhaltige Städte und Gemeinden sowie der Zugang zu hochwertiger Bildung.

„Hier kommt die Bibliothek ins Spiel,“ erklärte van Vlimmeren und stellte das Vorgehen in den Niederlanden vor: „Es gibt zwei große Aufgabenbereiche bei uns. Das betrifft zum einen die Bibliotheksgebäude, zum anderen Veranstaltungsformate.“ Großes Potenzial sieht Van Vlimmeren in klimaneutralen Bibliotheksgebäuden und einem ausgeprägten Waste Management. Bibliotheken können bereits bei ihrer Ausstattung auf ihren ökologischen Fußabdruck achten sowie ein Bewusstsein dafür entwickeln, was weiterverwertet anstatt weggeschmissen werden kann. Als Beispiel für ein klimaneutrales Gebäude nannte er die Bibliothek in Utrecht.

Wie in der Agenda 2030 beschrieben, ist ein ebenso wichtiger Bestandteil das Soziale. Dazu finden zahlreiche Angebote in den niederländischen Bibliotheken statt. „Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema Hungersnot in einer Bibliothek durchgeführt und Essensausgaben eingerichtet. Durch Corona zeigt sich, dass einige Schülerinnen und Schüler kein Internet Zuhause haben, weshalb wir Online Schooling anbieten. Es gibt Queer Cafés und andere Meetups,“ zählte Van Vlimmeren auf. Wichtig ist hierbei, dass Angebote und Informationen für jeden frei zugänglich sind.

Nachhaltigkeitsprojekte in deutschen Bibliotheken

Das betonte auch Jaqueline Breidlid vom Deutschen Bibliotheksverband Berlin. Sie beobachtet: „Deutsche Bibliotheken entwickeln sich zu öffentlichen Räumen, die wesentlich mehr beinhalten als die Ausleihe. Viele Bibliotheken organisieren Veranstaltungen und initiieren Projekte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Es gibt Food Sharing Projekte, die mit lokalen Partnern durchgeführt werden, um zu vermitteln, woher unsere Ressourcen stammen.“

Darüber hinaus engagieren sich Bibliotheken im Bereich der Inklusion. Wie zum Beispiel in der Stadtbibliothek Köln . Hier wurden Bücher von einem Digitalisierungsroboter erst gescannt und dann zu Audiodateien weiterverarbeitet. Auf diese Weise werden Bücher lesbar für jeden.

Wichtig ist auch die politische Ebene. „Die Arbeit des Deutschen Bibliotheksverbands zielt darauf ab, in der Politik das Bewusstsein zu entwickeln, dass die Bibliothek eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Nachhaltigkeit geht,“ führte Breidlid aus. Der Deutsche Bibliotheksverband hat im Oktober 2020 eine Stellungnahme mit dem Titel Potenzial von Bibliotheken durch strategische Einbindung nutzen zur Aktualisierung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2020 veröffentlicht. Breidlid berichtete zum Schluss von dem Projekt Aktionstage Nachhaltigkeit. Hier können sich nicht nur Bibliotheken, sondern auch andere Institutionen mit ihren Projekten bewerben, die Menschen dazu anregen sollen nachhaltig zu handeln. Unter dem Hashtag #tatenfuermorgen lassen sich auch Aktionen von Bibliotheken finden, die beispielsweise Ausstellungen zum Thema Plastik umsetzen.

Internationale Perspektive: Die Rolle der IFLA und EBLIDA

Um Bibliotheken international bei umweltverträglicheren Maßnahmen zu unterstützen hat die IFLA die Abteilung ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries – Umwelt, Nachhaltigkeit und Bibliotheken) ins Leben gerufen. ENSULIB bietet Materialien zum Thema grünes Bibliothekswesen und in einem internationalen Diskussionsforum die Möglichkeit zum Austausch. Um eine Vergleichbarkeit mit internationalen Bibliotheken zu schaffen, führte die IFLA zuletzt die Library Map of the World auf ihrer Internetplattform ein, in der aus allen Regionen dieser Welt Bibliotheken gesucht werden können. Dazu werden für Bibliotheken und Regionen verschiedene Kennzahlen angezeigt, wie die Anzahl an Internetzugängen, Nutzerzahlen oder physische und digitale Medien. Zum Schluss des Seminars stellte Van Vlimmeren als Präsident der EBLIDA noch einen aktuellen Bericht mit dem Titel A post Covid-19 European Library Agenda meeting Sustainable Development Goals and funded through the European Structural and Investment Funds (2021-2027) vor. Der Bericht setzt sich kritisch mit den Folgen der Corona-Krise und mit den Problemen der Bibliotheken, die sich erst durch die Pandemie gezeigt haben, auseinander. Hierzu gehört zum Beispiel die Beobachtung, dass viele Bibliotheken über keine Online-Präsenz verfügen, über die sie ihre Nutzer*innen erreichen können und deshalb bisher benachteiligt sind.

Das Seminar hat gezeigt, dass in beiden Ländern viele Bibliotheken bereits ein Verständnis für Nachhaltigkeit entwickelt haben und das, obwohl sie vielerorts noch nicht von der Politik miteinbezogen werden, wenn es um die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien geht. Der Einblick in die unterschiedlichen Projekte macht deutlich, wie facettenreich Nachhaltigkeit sein kann. Auch kleine Projekte von Bibliotheken können den Blick bei ihren Nutzer*innen schärfen für umweltbewusstes Handeln.

Weiterführende Informationen unter:

#MehralsOnleihe: Beispiele für digitale Bibliotheksangebote

In diesem Sommer haben wir auf unserem Facebook-Kanal in der Reihe #MehralsOnleihe interessante digitale Projekte von Bibliotheken vorgestellt. Dieser Beitrag fasst noch mal alle Beispiele zusammen. Vielleicht ist ja das ein oder andere Online-Projekt auch eine Idee für eure Bibliothek?

- Die Stadtbücherei Münster entwickelte ein digitales Musiklabor, indem digitale und musikalische Kreativorte entstanden wie zum Beispiel dieser Workshop „Produziere dein eigenes Musikvideo“. https://www.facebook.com/bibneuss/videos/247270593289265

- Gaming-Projekt der Stadtbibliothek Neuss: Die Kolleg*innen entwickelten gemeinsam mit dem Jugendzentrum ein Adventure-Videospiel und luden alle Interessierten ein, ihre Ideen einzubringen. https://fb.watch/2xqxM_Coy-/

- Die Stadtbibliothek Mannheim bot eine digitale Schreibwerkstatt für Jugendliche und Erwachsene an. Die „Feuergriffel“-Preisträger Tania Witte und Tobias Steinfeld gaben jede Woche in einem kleinen Film Tipps und Tricks rund um das Thema „Kreatives Schreiben“ verbunden mit einer Aufgabe. Die Teilnehmer*innen konnten Texte an die Bibliothek schicken – diese veröffentlichte die schönsten Beispiele auf dem Feuergriffel-Blog (www.feuergriffel.de). https://www.facebook.com/Fachstelle.Offentliche.Bibliotheken.NRW/posts/1951110215019449

- Die Kolleg*innender Stadtbücherei Münster haben im Mai ihre Nutzer*innen zu einem Online-Bauwettbewerb mit LEGO® Steinen aufgerufen. Das Besondere: Es gab bei „Baut einen Park“ keine Jury, sondern alle LEGO® Begeisterten konnten online abstimmen. Über 625 Mails sind eingegangen – eine großartige Resonanz. https://m.facebook.com/Fachstelle.Offentliche.Bibliotheken.NRW/posts/1951097021687435

- Warum sollten Lesungen immer nur in der Bibliothek stattfinden? Während der Schließung entwarfen die Kolleg*innen der Stadtbibliothek Wuppertal ein neues Format: Die Autorin Tanja Heinze schlug vor die Lesung aus ihrem Wohnzimmer zu streamen. Die ungewöhnlich private Atmosphäre kam gut an: 400 mal wurde das Video bei YouTube angeklickt. Daraus wurde dann eine ganze Veranstaltungsreihe. https://www.rga.de/rhein-wupper/autoren-lesen-digitalen-wohnzimmer-13849606.html?fbclid=IwAR3AjoT3dlUrg–cCCVPn7Dud5GNGHbwoVoAuUPRudTA8qsMpL2lqN-CG1Q

- Im September feierte der 5. Duisburger Makerday seine coronabedingte Livestream-Premiere. Beim gemeinsamen Aktionstag rund ums Selbermachen der VHS und Stadtbibliothek Duisburg, drehte sich alles um 3-D-Druck/Scan, Smart-Home-Lösungen, Programmierung und spannende DIY-Projekte. https://www.youtube.com/watch?v=3W_9pWDgS8k

- Da die Veranstaltungsreihe „Naturforscher“ wegen der Corona-Pandemie nicht im Haus stattfinden konnte, hat die Stadtbibliothek Stuttgart daraus eine Youtube-Reihe gemacht. „Zu Hause Forschen“ stellt tolle Experimente zum Nachmachen für Kinder vor – wie zum Beispiel einen Vulkanausbruch mit Backpulver und Essig.

https://www.facebook.com/Fachstelle.Offentliche.Bibliotheken.NRW/posts/1975237719273365

https://www.facebook.com/Fachstelle.Offentliche.Bibliotheken.NRW/posts/1975237719273365

Viele weitere tolle Impulse hat das „Netzwerk Bibliothek Medienbildung“ auf seiner Webseite zusammengestellt: https://netzwerk-bibliothek.de/de_DE/themen-startseite

Corona-Umfrage zeigt: IT-Infrastruktur der Öffentlichen Bibliotheken in NRW oft unzureichend

Der Lockdown in der Corona-Krise hat einen gewaltigen Digitalisierungsschub ausgelöst. Auch die Öffentlichen Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen haben die Corona-Krise dazu genutzt, digitale Angebote zu erproben und auszubauen. Neben der Onleihe boten sie erstmalig oder verstärkt digitale Formate wie Tutorials, Online-Buchvorstellungen, -Lesungen oder -Schreibwerkstätten an. Aber wie gut hat die technische Umsetzung funktioniert? Die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW hat dazu im Juni eine Umfrage zum Online-Betrieb der Bibliotheken während des Lockdowns in der Corona-Krise durchgeführt. An der Online-Umfrage beteiligten sich 114 Bibliotheken.

Das Ergebnis: In knapp 80 Prozent der Bibliotheken war die technische Infrastruktur unzureichend, so dass die Umsetzung von Online-Angeboten eine Herausforderung darstellte.

So gaben 32,9% der Bibliotheken an, dass die ihnen zur Verfügung stehende Internetbandbreite nicht ausreichte, um Video-Streaming anzubieten. In 13,2% der Bibliotheken ließ sich zu diesem Zweck erst gar keine stabile Verbindung aufbauen. Mit 31,6% hat fast ein Drittel der Bibliotheken auf private Endgeräte ihrer Mitarbeiter*innen zurückgreifen müssen, um entsprechende Formate zu realisieren.

22,4% der Bibliotheken hatte kein Endgerät zur Aufnahme von Foto und Videodateien. 15,8% der Bibliotheken gaben an, keine Tondateien aufnehmen zu können.

Die Antworten decken sich mit den Ergebnissen einer bereits im August 2019 durchgeführten Umfrage der Fachstelle zur Glasfaseranbindung Öffentlicher Bibliotheken. In dieser hatten 59% der Bibliotheken angegeben, nicht an das Glasfasernetz angebunden zu sein. 29% der Bibliotheken stand darüber hinaus lediglich eine Bandbreite von 20 Mbit/s oder weniger zur Verfügung.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der aktuellen Umfrage bei der Nutzung von Videokonferenzen oder Webinaren als Arbeitsinstrument. 52,7% der Bibliotheken haben hiermit während der Corona-Schließzeit Erfahrungen gesammelt. Lediglich 26,3 % der Bibliotheken, die an einer Videokonferenz oder einem Webinar teilgenommen haben, sind hierbei nicht auf Hindernisse gestoßen. In ebenfalls 26,3% der Bibliotheken waren die Probleme auf eine instabile Internetverbindung zurückzuführen, in weiteren 12,3% der Bibliotheken reichte die Bandbreite nicht aus, sobald mehrere Mitarbeiter gleichzeitig an dem Webinar oder der Videokonferenz teilnehmen wollten. In 22,8% der Bibliotheken konnte keine Software für Webinare oder Videokonferenzen bereitgestellt werden.

Zusammenspiel aller EDV-Komponenten

Hinzu kommt, dass es nicht ausreicht nur einzelne Probleme zu beheben, damit digitale Angebote wie Online-Lesungen oder Video-Tutorials erfolgreich funktionieren. Wenn für die Durchführung eines Angebotes die Internetanbindung ungenügend und die WLAN-Bandbreite zu schwach ist, wird die Verbesserung der WLAN-Ausleuchtung allein kein Gelingen des Angebotes gewährleisten.

Der Erfolg von digitalen Angeboten wie Online-Lesungen oder Video-Tutorials hängt vom Funktionieren und Zusammenspiel aller Komponenten der EDV-Infrastruktur ab. Neben einer angemessenen Hard- und Softwareausstattung schließt dies auch Bereiche wie Netzwerk und Ausstattung mit ein. Notwendig ist außerdem das Vorhandensein lokaler Expert*innen, die bei Bedarf mit entsprechenden EDV-Kompetenzen unterstützen können. 61,1% der Bibliotheken sehen hier bei ihren Mitarbeitern noch erhöhten Schulungsbedarf.

Technische Infrastruktur an heutige Erfordernisse anpassen

Fazit: Bibliotheken haben die Aufgabe Zugang und Orientierung in digitale Wissenswelten zu vermitteln, Teilhabe an einem immer stärker digital organisierten Leben zu ermöglichen und so die digitale Spaltung der Gesellschaft zu verringern. Gute inhaltliche Ansätze reichen nicht aus, um Online-Angebote anbieten zu können. Digitale Angebote Öffentlicher Bibliotheken können nur wirksam vermittelt werden, wenn sie auch technisch umgesetzt werden können. Es gilt, auch die technische Infrastruktur in Bibliotheken an heutige Erfordernisse anzupassen. Nur dann werden Bibliotheken ihre Aufgabe als zentraler Akteur in der Vermittlung digitaler Bildung erfüllen können.

5 Funktionen für eine digitale Gesellschaft: Bibliothek als kommunaler Begegnungs- und Kommunikationsort

Die Fachstelle hat als Hilfestellung zur strategischen Ausrichtung der Bibliothek das Kommunikationsmodell „Bibliotheksfunktionen für eine digitale Gesellschaft“ entwickelt. Der Funktionsrahmen umfasst 5 Funktionen und unterstützt Bibliotheken, Politik und Verwaltung dabei, das Bibliotheksprofil für ihre Kommune in der digitalen Gesellschaft zu schärfen. Diese Funktionen sind:

- Ort für Wissen und Information

- Digitales Kompetenzzentrum

- Kultur- und Literaturort

- Ort für Inspiration

- Kommunaler Begegnungs- und Kommunikationsort

In 5 Blog-Beiträgen stellen wir Ihnen die einzelnen Bibliotheksfunktionen vor. Dabei wird zunächst die gesellschaftliche Relevanz der Funktion beschrieben (warum?). Dann wird der Inhalt skizziert (was?). Und schließlich gibt es Hinweise auf die notwendigen Ressourcen, die zur Umsetzung der Funktion in den Blick genommen werden sollten (wie?). Hier werden Anforderungen an Raum, Bestand, Technik und Mitarbeiterkompetenzen beispielhaft aufgezählt.

Teil 5: Mein perfekter Fleck: Kommunaler Begegnungs- und Kommunikationsort

Die gesellschaftliche Relevanz dieser Funktion

Das 21. Jahrhundert stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Immer mehr Fragestellungen, z.B. aus den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Integration oder Migration, bedürfen der Zusammenarbeit vieler. Ohne Dialog und die Organisation von Partizipationsprozessen kann dies nicht gelingen. Das persönliche Gespräch und offene Diskussionen können dazu beitragen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

Gleichzeitig schreitet die Digitalisierung weiter voran. In der Verwaltung werden viele Prozesse digitalisiert. Der persönliche Besuch im Rathaus wird immer seltener notwendig. Stattdessen können Anträge einschließlich der notwendigen Unterlagen über das Internet eingereicht werden.

In den letzten Jahren wird eine zunehmende urbane Vereinsamung beobachtet. Einige Ursachen dafür sind die schnelle Verstädterung, der demografische Wandel und die sich verändernden Familienstrukturen.

Die Bibliothek in ihrer Funktion als „Kommunaler Begegnungs- und Kommunikationsort“ ist eine zentrale Anlaufstelle in der Kommune bzw. ihrem Stadtteil. Hier halten sich verschiedene Nutzergruppen auf und tauschen sich aus. Sie ist ein Ort der sozialen Interaktion und Integration. Sie unterstützt die Bürger ihrer Kommune einerseits bei der Nutzung von Bürgerdiensten und ermöglicht zum anderen die Partizipation bei kommunal- und gesellschaftspolitischen Themen.

Was umfasst dieser Funktion?

Die Bibliothek als „Kommunaler Begegnungs- und Kommunikationsort “

- ermöglicht den Zugriff für alle Bürger*innen auf alle Arten von Informationen, die das Gemein- wesen betreffen,

- ist Informationsdienstleister für lokale Initiativen, Verbände und Interessensgruppen,

- organisiert selbst Veranstaltungen zu kommunalen Themen,

- stellt ihre Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen kommunaler Gruppen, Vereine und Verbände zur Verfügung,

- legt im Auskunftsdienst einen Schwerpunkt auf kommunale Themen,

- bietet in ihren Räumen Dienstleistungen des Bürgerbüros/Bürgerservices an,

- ist ein öffentlich zugänglicher Treffpunkt für Einzelpersonen und Gruppen.

Ressourcen: Anforderungen an Raum, Bestand, Technik und Mitarbeiterkompetenzen

Die aufgeführten Anforderungen an die Ressourcen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen. Zudem kann die konkrete Ausgestaltung einer Funktion für den jeweiligen Bibliotheksstandort nur unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen vor Ort erfolgen: dem jeweiligen Umfeld, dem politischen Gestaltungswillen und der Ressourcenverfügbarkeit.

Raum:

- Die Bibliothek verfügt über großzügige Öffnungszeiten, die auch durch eine Open Library erweitert werden können.

- Die Bibliothek bietet verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten (Leseecke, Gruppenplätze usw.), die zur Kommunikation anregen.

- Die Bibliothek berücksichtigt bei der Möbelausstattung die Bedarfe aller Altersgruppen.

- Die Bibliothek verfügt über geschlossene Veranstaltungs-/Gruppenräume.

- Die Bibliothek verfügt über Rückzugsräume/einen Wartebereich für allgemeine Bürgerdienste.

- Die Bibliothek verfügt über Ausstellungsflächen/ Schaukästen für lokale Informationen.

- Sie verfügt über eine Cateringausstattung (z.B. Teeküche, Selbstbedienungscafé).

- Es ist ein Stuhllager/Lager für Veranstaltungsmobiliar vorhanden.

- Der Raum ist soweit möglich schallgedämpft.

Technik:

- Es steht ein Raumbuchungssystem zur Verfügung.

- Die Bibliothek verfügt über Veranstaltungstechnik.

- Die Bibliothek verfügt in den Veranstaltungs-/Gruppenräumen über Präsentationstechnik.

- Die Bibliothek ist ggf. mit Open Library-Technik aus- gestattet.

- Eine auf den angebotenen Bürgerservice abgestimmte Technikausstattung steht zur Verfügung.

Bestand:

- Ein ausgebauter Bestand zum Thema Heimatkunde ist vorhanden.

- Die Bibliothek stellt Ratsinformationen bereit (angereichert, aufbereitet, gut präsentiert).

- Die Bibliothek bereitet Presseinformationen zu aktuellen kommunalen Themen auf.

Kompetenzen: - Die Mitarbeiter*innen verfügen über Gastgeberkompetenz (Etablierung einer Willkommenskultur).

- Sie sind in der Lage, den Begegnungsort Bibliothek professionell zu vermarkten.

- Mehrsprachigkeit im Team ist je nach Einzugsgebiet vorhanden.

- Die Mitarbeiter*innen zeichnen sich durch hohe Vernetzungskompetenz aus.

- Die Mitarbeiter*innen sind sicher im Projekt- und Organisationsmanagement.

- Die Mitarbeiter*innen verfügen über die notwendigen Kenntnisse zur Abwicklung der angebotenen Bürgerdienste.

Den kompletten Funktionsrahmen können Sie auch als pdf downloaden: