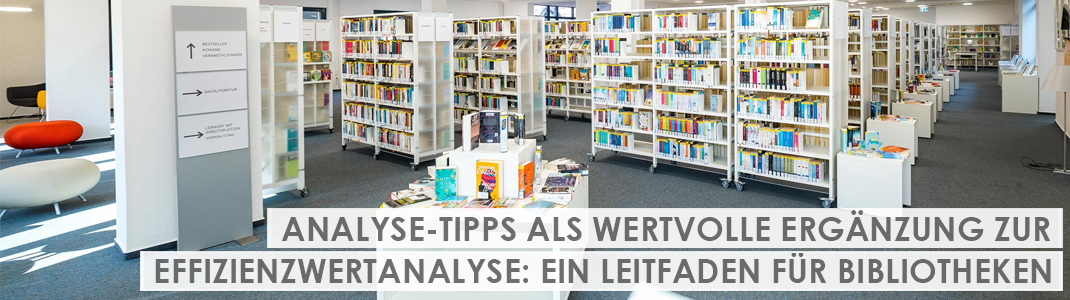

Die Nutzung von Bibliotheken ändert sich ebenso wie die an sie gerichteten Erwartungen: vom Ausleihort zum öffentlichen Lernort, Vernetzungsraum und Treffpunkt. Weniger Medien als vielmehr Menschen stehen im Mittelpunkt. Der Wandel erfordert Anpassungen. Qualität und Bedarfsgerechtigkeit der räumlichen und technischen Infrastruktur sind dabei Schlüsselmomente. Wie gut das gelingen kann, zeigt der Umbau der Zentralbibliothek Mönchengladbach. Das Projekt wurde vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Landesförderung für Öffentliche Bibliotheken gefördert.

Hintergrund und Realisierung

Das Projekt „Zentralbibliothek der Zukunft zb+“ war mit der Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Bibliothek eines der zentralen Projekte des von Land, Bund und EU geförderten Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts „Soziale Stadt Gladbach & Westend“. Basis für den architektonischen Realisierungswettbewerb 2018 war das innovative Bibliothekskonzept „Offene Bibliothek – hybrider Lernort, innovativer Vernetzungsraum, (inter)kultureller Treffpunkt“. Der Wettbewerbssieger Schrammel Architekten hat ihm mit einem spannenden Entwurf zwischen Denkmalschutz und Modernität erfolgreich Raum gegeben. Nach dreijähriger Bauzeit konnte die Zentralbibliothek Carl Brandts Haus im Juni 2023 wiedereröffnet werden. Das Konzept „Zentralbibliothek der Zukunft zb+“ auf einer fast doppelt so großen Publikumsfläche (3.000 qm) mit komplexer Raumstruktur, vielfältigen analogen und digitalen Angeboten und Funktionsbeziehungen sowie geplantem Open-Library-Betrieb erfolgreich umzusetzen, war eine Herausforderung.

Anforderungen an die Nutzung

Dabei muss die Bibliothek heute ihre virtuellen und physischen Räume effektiv und effizient, auf die Bedarfe und Erwartungen der Nutzer*innen abgestimmt, bespielen. Für die Umsetzung ihres Konzeptes „Zentralbibliothek der Zukunft zb+: Offene Bibliothek – hybrider Lernort, innovativer Vernetzungsraum und (inter)kultureller Treffpunkt“ und einen erfolgreichen Betrieb muss die Bibliothek eine einfache, sichere Orientierung gewährleisten, eine intuitive, selbstständige Nutzung ermöglichen sowie die Sichtbarkeit und Vermittlung der Angebote (Wissen und Informationen, Medien, Veranstaltungen …) verbessern. Das gilt im Netz wie vor Ort. Dabei ist der Bibliothek wichtig, dass das „Look and Feel“ digital wie analog die Bibliothek und den roten Gestaltungsleitfaden eindeutig erkennen lässt.

Ziele der Gestaltung

In der gesamten Bibliothek geht es darum, alle Zielgruppen niederschwellig anzusprechen, Digitales mit Haptischem zu verbinden, im physischen Raum inspirierend und sichtbar zu inszenieren und einfach nutzbar zu machen, Besucher*innen Information, Interaktion, Inspiration, Kommunikation, Kollaboration und Partizipation zu ermöglichen. Nicht zuletzt ihr geändertes Aufgabenprofil – Programmarbeit spielt quantitativ und qualitativ eine viel größere Rolle als früher – und der geplante Open-Library-Betrieb erfordern eine Optimierung der Kundenorientierung und Kundenkommunikation.

Leit- und Orientierungssystem als Projektschwerpunkt

Die Entwicklung eines grafisch gestalteten, analogen Leit- und Orientierungssystems ist – nach Änderung – der Schwerpunkt des Projektes „Orientierung, Vermittlung, Zugang: Auf dem Weg zu einer smarten Zentralbibliothek der Zukunft“. Nur ein von Fachleuten professionell entwickeltes Leit- und Orientierungssystem, das die Perspektive der Bibliotheksbesucher*innen einnimmt und für ein breites Publikum leicht verständlich ist, kann niederschwelligen Zugang und selbstständige Nutzung der Bibliothek und ihrer Angebote ermöglichen. In einer hybriden Bibliothek muss dabei ganzheitlich digitale Orientierung mitgedacht werden. Seine Gestaltung kann nicht losgelöst vom Corporate Design der Bibliothek betrachtet werden. Mit seiner ästhetischen Funktion hat das System Einfluss auf die Wirkung des Raums, hat imagebildenden Charakter und ist somit Teil des Corporate Designs der Bibliothek.

Entwicklung des Systems

Das Leit- und Orientierungssystem wurde multiprofessionell von einer Kommunikationsdesign-Agentur, den Architekten und der Bibliothek entwickelt. Barrierefreiheit wurde dabei systematisch mitgedacht. Wo möglich, z.B. beim unterfahrbaren Tastplan, wurde auf Design for all gesetzt. Die Entwicklung erfolgte iterativ. Der Einsatz von Personas sollte dabei eine bestmögliche Orientierung für verschiedene Zielgruppen sicherstellen. Eine Rolle spielte auch das Wording, das aus Besuchendenperspektive geprüft und optimiert wurde, um leichte Verständlichkeit und niedrigschwelligen Zugang zu gewährleisten. Um die optimale Position und Größe der Leitsystemelemente festzulegen, hat der Kommunikationsdesigner ein digitales 3D-Modell exemplarischer Bibliotheksbereiche gebaut.

Wesentliche Leitsystemelemente

- ein Tastplan im Windfang

- Orientierungspläne, die auf allen Etagen analog und digital an zentraler Stelle informieren und orientieren, aber auch in Print-Medien verwendet werden können (z.B. im Flyer des Eröffnungsprogramms)

- Informationstafeln am Anfang von Bereichen

- Bezeichnungen der Bereiche/Räume und Angebote (Wände und Möbeloberflächen)

- Beschriftungselemente für flexible Beschriftung

- Regalbeschriftung

Regalbeschriftung

Bei der Regalbeschriftung geht die Bibliothek neue Wege: Sie integriert sie gestalterisch in das Leit- und Orientierungssystem. Eingesetzt werden Topschilder und Würfel aus Pappe, die Stirnseiten sind mit Folie beschriftet. Gezieltes Auffinden wird mit eindeutigen Regalnummern, Browsen mit Klartextbezeichnung auf der Stirnseite unterstützt. Die Schließzeit hat die Bibliothek unter anderem dazu genutzt, Kindermedien und Belletristik vollständig auf eine Klartextsystematik umzustellen. Transparente Fachbodenbeschriftungen können vom Bibliotheksteam per mobilem Drucker im Corporate Design realisiert werden.

Erweiterungen während des Projektverlaufs

Um ein dem Entwurf entsprechendes, optimales Ergebnis – sowohl im Hinblick auf die Funktionalität wie Ästhetik – zu garantieren, ergab sich im Projektverlauf die Notwendigkeit, die Überwachung der Montage und Begleitung der Abnahme mit in den Leistungsumfang des beauftragten Kommunikationsdesign-Büros aufzunehmen. Des Weiteren notwendig wurde eine Art Direktion für eine Wandillustration in den Kinderwelten, damit sich die illustrierte Wand, die kindgerecht zum Entdecken einladen soll, in den Gestaltungskosmos des Leit- und Orientierungssystems integriert. Im Vorfeld hat die Mönchengladbacher Illustratorin Ruth Zadow, die das Bild kreiert hat, Kinder beteiligt: In Wort und/oder Bild konnten sie ihre Ideen einreichen.

Erste Schritte digitaler Services

Erste Schritte zu einem digitalen Strategieprozess wurden dennoch mit einem verwaltungsintern moderierten Workshop mit einem Teil des Bibliotheksteams realisiert. Im ursprünglichen Antrag als Desiderate benannte digitale Services konnten in der Zwischenzeit bereits ohne externe Begleitung umgesetzt werden, z.B. eine 24/7-Online-Anmeldung (Selbstregistrierung) für Erwachsene und die Gebührenbezahlung mit ePayment. Weiter steht inzwischen ein Veranstaltungskalender auf der Bibliotheks-Website und im Webportal Arena zur Verfügung. Die digitale Transformation in der Bibliothek konnte also durchaus vorangetrieben werden. Nicht zuletzt aufgrund der großzügigen Landesförderung im Projekt „Die smarte Zentralbibliothek“ ist die modernisierte Zentralbibliothek technisch zukunftsfähig ausgestattet.

Digitale Besucherinformation und Ausblick

Ein erster Schritt Richtung digitale Besucherinformation, Erhöhung der Sichtbarkeit und besseren Vermittlung – Informationen, Medien, Veranstaltungen – sowie Orientierung konnte im Projekt „Auf dem Weg zur smarten Zentralbibliothek“ mit den Screens realisiert werden, für die Templates entwickelt wurden. Wirklich smart wird die Zentralbibliothek aber erst mit digitaler Indoor-Navigation, etwa über mobile Endgeräte wie Smartphones und/oder Tablets. Die steht auf der Agenda ebenso wie ein 3D-Modell, in dem man sich – wo immer man ist – digital durch die Bibliothek bewegen kann.

Klicken Sie auf das Bild, um noch mehr Fotos der ZB zu sehen:

Fazit

Aus Sicht der Stadtbibliothek hat das Projekt die zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll umzusetzenden Ziele vollständig erreicht. Das Leit- und Orientierungssystem ist unverzichtbar für den erfolgreichen, kundenzentrierten Betrieb der Zentralbibliothek als offene Bibliothek mit Öffnungszeiten ohne Bibliothekspersonal, als hybrider Lernort, innovativer Vernetzungsraum und (inter)kultureller Treffpunkt. Mit neuen Ansätzen wurde ein gestalterisch hochwertiges, innovatives, nachhaltiges, kundenorientiertes Ergebnis geschaffen. Die Lösung ist zudem wirtschaftlich mit begrenztem Budget zu realisieren.

(Stand: 2023)