Die Stadtbibliothek Langenfeld hat sich 2016 auf den Weg zum Dritten Ort gemacht. Seit September 2020 ist sie für viele Nutzerinnen und Nutzer neben dem Zuhause, der Schule oder der Arbeitsstelle ein weiterer Ort, um dort zu verweilen. Wo es vorher eher eng war und die Sicht durch Regale verstellt war, sorgen jetzt eine klare Struktur, breite Gänge, viel Licht und Sitzmöglichkeiten für ein völlig neues Erlebnis. Wie es mithilfe eines Design-Thinking-Prozesses und eines Design-Workshops gemeinsam mit Aat Voss gelungen ist, eine Bibliothek zu schaffen, die ein attraktiver außerschulischer Lernort ist und in der sich sowohl Jugendliche als auch Senioren wohl fühlen, zeigt der ausführliche Bericht der Bibliotheksleiterin Martina Seuser. Das Projekt wurde vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Landesförderung für Öffentliche Bibliotheken gefördert.

In diesem Artikel:

Die Ausgangssituation

Ziel der Neukonzeption

Herausforderungen

Idee und Vorgehensweise

Design-Thinking

Bedürfnisermittlung der Zielgruppe „Jugendliche 11-15 Jahre“

Bedürfnisermittlung aktive Senioren

Schulen

Berufstätige

In Gruppen Lernende

Makerspace

Design Workshop zur Planung der Stadtbibliothek als „Dritter Ort“

Zeit- und Maßnahmenplan

Ausstattung Kundentechnik

Möblierung

Alle Probleme gelöst?

Fazit

Fotos von der neuen Stadtbibliothek Langenfeld

Die Ausgangssituation

Im Zuge der Digitalisierung haben die haptischen Bestände der Bibliothek an Bedeutung verloren. Zwischen 2013 und 2017 sanken die Ausleihen in Langenfeld an haptischen Medien um ca. 16%. Gleichzeitig stieg die Nutzung digitaler Angebote von ca. 15.000 im Jahr 2013 auf ca. 37.000 im Jahr 2017. Dieser Anstieg um ca. 140% ist erfreulich.

Parallel zur Entwicklung des Medienmarktes und der Veränderung des Nutzerverhaltens macht sich eine andere Entwicklung bemerkbar. Die Zahl der Menschen, die Bibliotheken besuchen steigt seit Jahren an. Die Besuche betrugen 2017 deutschlandweit 220 Millionen. In der Stadtbibliothek Langenfeld sind die Besuche von 2013 auf 2017 um 19% gestiegen.

Was suchen die Menschen in der Bibliothek?

„Menschen suchen etwas anderes in der Bibliothek: einen Ort, an dem sie nicht nur Wissen finden, sondern auch Unterhaltung, Orientierung, Austausch. Sie wollen kostenlos im Internet surfen, sich verabreden, vielleicht eine Lesung besuchen, Diskussionsrunden verfolgen oder einfach nur Zeit totschlagen. Freiberufler können in Bibliotheken Arbeitsplätze finden, Geflüchtete kostenloses W-LAN und einen Aufenthaltsort, für den in überfüllten Notunterkünften oft kein Platz ist. Aber nicht nur Geflüchtete brauchen so einen Raum. Die Soziologie kennt den Begriff des „Dritten Ortes“. Öffentliche Plätze, die neben der eigenen Wohnung (erster Ort) und dem Arbeitsplatz (zweiter Ort) aufgesucht werden. Cafés, Vereine, Konzertsäle. Und Bibliotheken.“

Süddeutsche Zeitung (08.März 2018)

Ziel der Neukonzeption

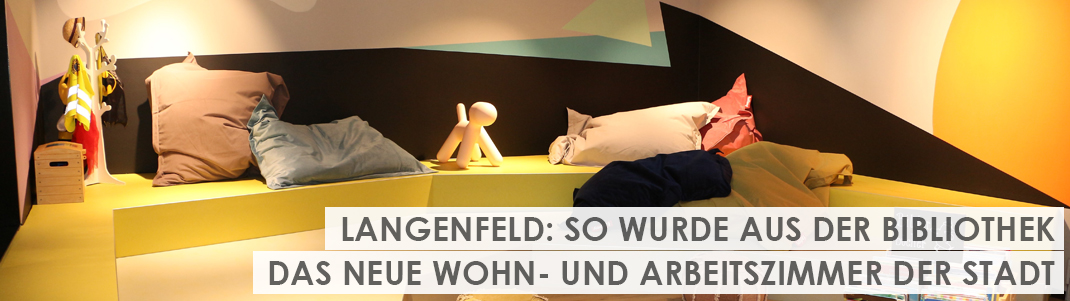

Mit der Neukonzeption strebte die Stadtbibliothek Langenfeld an, ein „Dritter Ort“ zu werden. Es sollte ein nicht-kommerzieller Raum des Austauschs, der Unterhaltung, der Orientierung und des Wissens geschaffen werden: Die Stadtbibliothek als Wohn- und Arbeitszimmer der Stadt!

Herausforderungen

Der Raum

Die offene Bauweise der Stadtbibliothek führte zu Lärmbelästigung. Die Kinderbibliothek war im Erd- und Tiefgeschoss. Durch das Atrium schallte der Lärm nach oben. Wegen dieser Problematik war es schwierig während der Öffnungszeit Veranstaltungen mit Kindergruppen durchzuführen. Die Ausstattung war unflexibel. Alle Regale standen fest und waren wegen ihrer Bauweise auch nicht umzurüsten. Dies schränkte die Flexibilität bei der Bestandspräsentation und bei der Nutzung für Veranstaltungen ein. Der Veranstaltungsraum war mit 50qm für max. 25-30 Personen nutzbar. Die Lüftung entsprach nicht den Anforderungen. Es bestand ein Mangel an Staumöglichkeiten für Arbeitsmaterial und Veranstaltungsequipment.

Beleuchtung

Die Beleuchtung wurde 2007 eingeführt und ausdrücklich zur Beleuchtung der Buchregale konzipiert. Die Beleuchtung war gleichmäßig hell, so dass keine unterschiedlichen Funktionsbereiche kenntlich waren. Die Leuchtmittel waren-sehr pflegeintensiv. Wenn eine der beiden Röhren einer Lampe durchbrannte funktionierte die Lampe insgesamt nicht mehr. Die Leuchtmittel strahlten eine große Wärme ab.

Bestand

Der Regalbestand der Bibliothek wurde 1989 auf Zuwachs geplant, da man zum damaligen Zeitpunkt von einem wachsenden Buchbestand ausging. Alle Regale (mit Ausnahme der Kinderbibliothek) waren 2 Meter hoch und mit durchschnittlich 5 Brettern belegt. Die frei im Raum stehenden Regale blockierten die Durchsicht und führten zu einem Magazincharakter der Bibliothek. Im ursprünglichen Möbelsystem waren keine Multimedia-Regale vorhanden. Deshalb wurden nach Bedarf Möbel anderer Hersteller zugekauft. Dies führte zu einem Sammelsurium von verschiedenen Regalen und Präsentationsmöbeln. Alle PC-Möbel waren zu groß, da sie noch auf Computertower ausgelegt waren. Der virtuelle Bestand war für den Bibliotheksbesucher nicht sichtbar.

Technik

Die Ausstattung und die Positionierung der Personalarbeitsplätze waren nicht mehr sinnvoll. Sie waren zu unflexibel, um den veränderten Aufgaben im Kundenkontakt gerecht zu werden. Die Zahl der Internet-PCs war zu knapp bemessen. Es fehlte eine einheitliche Freischaltmöglichkeit für Internet-PCs, W-LAN Passwort und Gaming-Station. Die Sprachlern-PCs wurden nicht mehr benötigt. Die RFID-Geräte stammten aus dem Jahr 2013. Es fehlten Funktionen, die das Personal entlasten, wie Bezahlfunktion etc. Die W-LAN-Abdeckung durch den Hotspot war unzureichend. Die umfangreiche technische Ausstattung bedurfte dringend einer Erneuerung.

Veranstaltungen

Die Zahl der Veranstaltungen sollte steigen. Die damalige Raumgestaltung ließ keine flexiblen Veranstaltungsplätze und -zeiten zu. Es fehlte das technische Equipment, um an verschiedenen Stellen Angebote machen zu können. Der Bibliotheksraum war nicht zu verdunkeln. Es gab keine Fläche, auf der Veranstaltungen stattfinden konnten, die Feuchtigkeit aushielt und leicht zu reinigen war.

Nutzer

Die verschiedenen Nutzergruppen störten sich gegenseitig. Die Bereiche von Spiel und Unterhaltung, von Kommunikation und gemeinsamen Tun waren nicht getrennt von den Bereichen, wo Lernen und Lesen erfolgt.

Besonderheit Artothek

Der Artothekschrank schränkte die Nutzungsmöglichkeiten des kleinen Veranstaltungssaals erheblich ein. Die Ausstellungswände benötigten eine nicht unerhebliche Freifläche im Bibliotheksraum.

Idee und Vorgehensweise

„Eine Bibliothek muss sich in erster Linie mit den Menschen beschäftigen, nicht mit Büchern.“

Knud Schulz, Dokk1, Aarhus, Dänemark

Die Idee einen „Dritten Ort“ ein öffentliches Wohn- und Arbeitszimmer für die Bewohner der Kommune zu schaffen, machte es zwingend erforderlich, sich mit den Bedürfnissen der Menschen zu beschäftigen, die diesen öffentlichen Raum benutzen, bespielen und besetzen sollen.

Im Januar 2017 beschäftigten sich die Bibliotheksmitarbeiter in einem Inhouse-Seminar mit den neuesten Entwicklungen im Bibliothekswesen. Referentin Julia Bergmann stellte beispielhafte Bibliotheken in Skandinavien und den Niederlanden vor.

Im Juli 2017 reisten der Bürgermeister der Stadt Langenfeld und die Bibliotheksleitung in Begleitung von Julia Bergmann in die Niederlande und besichtigten 6 Bibliotheken. In Amsterdam begleitete sie der Designer Aat Vos, der für einige der interessantesten Innenraumgestaltungen niederländischer und skandinavischer Bibliotheken verantwortlich zeichnet. Durch die Reiseeindrücke verfestigte sich der Plan, die Stadtbibliothek Langenfeld in Form eines „Dritten Orts“ umzugestalten. Die Idee wurde Rat und Kulturausschuss präsentiert und im Januar 2018 erteilte der Kulturausschuss der Verwaltung den Auftrag mit der Planung zu beginnen.

Design-Thinking

Im Januar 2018 wurde das gesamte Team der Stadtbibliothek in einem Seminar für zwei Tage in der Methode „Design Thinking“ geschult. Es war und ist wichtig, in dem Veränderungsprozess alle Mitarbeiter einzubinden, da dieser auch Auswirkungen auf Arbeitsinhalte und Abläufe hat. Design Thinking ist eine Methode für kundenzentriertes Design. Das bedeutet, alle Überlegungen werden vom Kunden aus und mit dem Kunden zusammen durchgeführt, um deren Bedürfnisse zu erfassen und daraus ableitend, Ideen für die Konzeption zu entwickeln. Die Referentin Julia Bergmann begleitete den gesamten Prozess.

Das Team entschied sich, zuerst zwei Benutzergruppen in den Fokus zu nehmen, für die die Bibliothek noch nicht genügend Angebote macht (Jugendliche) oder die erkennbar noch erhebliches Potential haben (aktive Senioren).

Durch Interviews, Beobachtungen und Expertengespräche wurde im Frühjahr 2018 versucht, die besonderen Bedürfnisse dieser Benutzer zu ermitteln. In einem anderen Zusammenhang war die Bibliothek Teil eines Design Thinking Prozess, der die Zusammenarbeit der Bibliotheken mit Schulen und hier besonders die Bedürfnisse der Schulen zur Unterstützung bei der Umsetzung des Medienkompetenzrahmens in der Sekundarstufe I betrachtete.

Bedürfnisermittlung der Zielgruppe „Jugendliche 11-15 Jahre“

Diese Zielgruppe wurde ausgewählt, weil es für sie kein Konzept gibt. Im Moment haben ca. 600 Jugendliche einen aktiven Bibliotheksausweis. Für diese Altersgruppe gibt es zwei Veranstaltungsangebote an den Schulen zur Vermittlung von Medienkompetenz in der Klasse 5 (Katalogrecherche) und in der Klasse 6/7 (Informationssuche/Datenbanken) mit Hilfe von Tablets. Beide Angebote sind spielerisch aufbereitet und dauern 2 Schulstunden. Die Resonanz ist immer positiv. Des Weiteren gibt es seit einigen Jahren eine Schreibwerkstatt in den Herbstferien, die sich an diese Altersgruppe richtet. Im Bestand sind ca. 2.000 Medieneinheiten für diese Altersgruppe, davon etwa 300 AV-Medien. Diese Altersgruppe nutzt die Gaming-Station (PS 4) am meisten.

Es wurden Interviews geführt, Experten befragt und Beobachtungen gemacht. Daraus ergaben sich nachfolgende Bedürfnisse:

Zeit:

Die Jugendlichen haben ein Bedürfnis nach unverplanter Freizeit als Verschnaufpause vom normalen Alltag, die sie gerne mit Freunden (ev. am Wochenende) an einem attraktiven öffentlichen Raum erleben wollen.

Tätigkeiten:

Die Jugendlichen sind auf der Suche nach nicht verpflichtenden, freiwilligen Angeboten, die spaßbetont und kreativ sind und in denen sie ihre Hauptinteressen Musik und analoges und digitales Spiel vertreten sehen. Selbst kreativ sein, seine Werke präsentieren zu können und Feedback zu erhalten, ist für einige auch wichtig.

Motivation:

Die Jugendlichen haben das Bedürfnis, sich einzubringen und mit zu entscheiden. Themen, die sie motivieren könnten, sind Zukunftsthemen, wie Umwelt und Natur. Zusammen mit Freunden möchten sie besondere Freizeiterlebnisse haben.

Emotionales

Jugendliche haben das Bedürfnis nach Bewegung. Das Gemeinschaftserlebnis mit Freunden ist enorm wichtig. Das Bedürfnis, sich in der Natur aufzuhalten und der Umgang mit (gut behandelten) Tieren ist für einige Jugendlichen zentrales Thema.

Raumgestaltung:

Jugendliche haben ein Bedürfnis nach attraktiven öffentlichen Räumen, die hell und gemütlich sind. Wichtig sind ihnen gemütliche Sitzgelegenheiten und die Möglichkeit, sich in einen Bereich zurückzuziehen, wo sie niemand stört.

Die Arbeitsgruppe stellte sich folgende zentrale Frage:

„Wie können wir einen attraktiven, hellen, bunten und naturnahen Raum für Jugendliche gestalten?“

Der Bereich für die Jugendlichen soll deutlich als eigener Bereich kenntlich sein. Gute Belüftung, angenehme Temperatur und flexibel einstellbare Beleuchtung ist wichtig. Warme Farben, viel Stoff und unterschiedliche Sitze/Sessel sollen den Raum gemütlich machen.

Der gesamte Bereich sollte so flexibel wie möglich möbliert werden, um den verschiedenen Bedürfnissen der Jugendlichen entgegenzukommen. Wichtig sind nachhaltig hergestellte helle Möbel aus Naturmaterialien mit bunten Kissen. Natur soll dazugehören, ev. in Form eines Aquariums, einer begrünten Wand oder auch durch Pflanzen und eingespielte Waldgeräusche. Der Raum sollte ein Rückzugsort sein. Gleichzeitig soll er den Zugang zu digitaler Technik bieten z. B. Lademöglichkeit für das Smartphone. Auf einem Display könnten Filme laufen, eine digitale Fotowand erlaubt das Zeigen eigener Fotos. Hörstation und Gaming-Station sind wichtig, um Musik und Spiel gemeinsam erleben zu können. Dem Bedürfnis der Jugendlichen nach Kreativität dient ei-ne digitale Graffiti-Wand. Dem Bedürfnis nach Bewegung könnte ein Kicker/Tischtennisplatte entgegenkommen. An einer Wandseite sollte nach Möglichkeit ein großes Display hängen. Mit Hilfe von VR-Brillen können die Besucher u.a. virtuell reisen

Im Weiteren entwickelte die Arbeitsgruppe einen „Erlebnis-Raum“ für die Jugendlichen:

– Dieser separate Raum könnte z. B. jeweils für einen Zeitraum von etwa 3-4 Monaten thematisch gestaltet werden. Beispielsweise geschichtliche Ereignisse oder wissenschaftliche Zusammenhänge bzw. Gegebenheiten aus Kunst, Sport oder Politik könnten hier praktisch erfahrbar gemacht werden.

– Andererseits könnten auch spezielle Aktionen wie z. B. Geo-Caching, Escape Room oder Steam-Punk angeboten werden.

– Die Ideen hierzu werden insbesondere bei jugendlichen Bibliotheks-Besuchern erfragt und abgestimmt. Dies könnte über Plakat-Aktion, Wunschzettel-Box oder via E-Partizipation / Online-Voting erfolgen.

Themen könnten zum Beispiel sein:

- Anfänge der Elektrizität

- Technik: Baukästen, Experimente, Lerntabletts

- 70 Jahre Langenfeld – von gestern bis heute

- LARP / Live Action-Role-Play

- Bibliotheks- oder Langenfeld-Geocache

- Digitales Stadtarchiv

- Tiere der Welt entdecken

- Digitale Weltreise: Wanderung durch ferne Länder (Wüste, Dschungel)

- Virtuelle Kirmes: Karussell- und Achterbahn-Fahrt etc.

Experten könnten als Spielleiter für den Erlebnisraum agieren oder die Besucher können virtuell einer Person folgen. Als Kooperationspartner für die diversen Veranstaltungen könnten auch Wanderausstellungen bzw. Maker-Space, Junge VHS, Frühes Forschen, Museen etc. angefragt werden. Die Raumgestaltung sollte möglichst flexibel sein, ein großer Lagerort für Ausstellungs- und Deko-Artikel wäre erforderlich. In wie weit der Erlebnisraum in den Jugendbereich integriert wird, oder ob der Jugendbereich, der Erlebnisraum ist, muss sich in der weiteren Planung herausstellen.

Bedürfnisermittlung aktive Senioren

Die Gruppe der aktiven Senioren wurde ausgewählt, da hier die Mitarbeiterinnen der Bibliothek Potential zur Weiterentwicklung sehen. Ca. 15% der aktiven Ausweisinhaber sind 60+. Die Stadtbibliothek bietet seit Jahren einen Bestand an Romanen, Großdruckbüchern, einen großen Bestand an Hörbüchern und Bestände im Bereich Reisen und Hobby, die auch interessant für Ältere sind. Bei den Veranstaltungen richtet sich eine Reihe dezidiert an Ältere, aber alle Veranstaltungen für Erwachsene werden fast nur von Menschen 50+ wahrgenommen. Etwa 25 Einzelveranstaltungen mit etwa 800 Besuchern finden statt.

Mit der Methode des Design Thinkings wurde folgende Fragestellung erarbeitet:

Wie könnten wir die Bibliothek zu einem kommunikativen Treffpunkt zum Austausch für aktive Senioren machen?

Um diese Frage beantworten zu können führten die Bibliotheksmitarbeiter Interviews mit Bibliotheksnutzern und Nichtnutzern durch. Sie befragten Experten und stellten an analogen Plätzen Beobachtungen an.

Bei den Interviews spielte die Bibliothek keine Rolle, sondern es ging primär um die Tagesgestaltung, die Treffpunkte, die Zeiteinteilung und die Freizeitpartner der Senioren. Mit dem Freizeitverhalten wurde auch nach möglichen Hinderungsgründen für gewünschte Aktivitäten abgefragt. Bei der Expertenbefragung wurde konkret nach Erfahrungen gefragt. Hier spielten die Bedingungen eine Rolle, die ein Treffpunkt für Senioren erfüllen muss.

Beobachtungen wurden in der Bibliothek, in der Markthalle und in einem von Senioren stark frequentierten Café durchgeführt. Hier ging es um Aufenthaltsdauer, Gruppengröße, Verzehr etc.

Aus den Interviews, Befragungen und Beobachtungen gewann das Team folgende Erkenntnisse:

Bedürfnisse

– Senioren haben ein starkes Bedürfnis nach Gesellschaft, weil sie eine große Angst vor Einsamkeit haben.

– Kommunikation und Austausch spielen eine wichtige Rolle. Dabei bevorzugen die Senioren „Face to Face“ Kommunikation, auch wenn sie die digitale Variante nutzen.

– Senioren lieben das direkte Gespräch, haben aber Probleme mit störenden Umgebungsgeräuschen (z.B. Stühle rücken, Laute Nebengeräusche, Hintergrundmusik).

– Senioren haben ein starkes Bedürfnis, mobil zu bleiben, um weiter am Gesellschaftsleben teilnehmen zu können. Sie lieben lebendige Orte, solange das „Gewusel“ nicht direkt um sie herum ist.

– Senioren haben das starke Bedürfnis „up to Date“ zu bleiben (auch durch Nutzung digitaler Medien), aber sie machen sich ungern mit der Technik vertraut und möchten individuelle Hilfe in moderner Kommunikationstechnik.

– Ein gemütlicher Ort für Senioren bedenkt das leibliche Wohl, ist hell und hat altersgerechte, bequeme Sitzmöbel.

Was könnte Senioren davon abhalten einen Raum oder eine Veranstaltung zu besuchen?

– Mobilitätseinschränkungen führen dazu, dass manche Angebote nicht genützt werden können (Barrierefreiheit).

– Räume und Angebote, die laut sind, stellen Senioren vor akustische Probleme.

– Ebenso werden überfüllte Räume abgelehnt.

– Manche Senioren haben ihren Alltag durchgeplant und keine zeitliche Kapazität mehr frei.

Um die gewonnen Erkenntnisse zu vertiefen und abzusichern, wurden an einem Vormittag in der Bibliothek die Senioren um ihr Voting zu Veranstaltungsangeboten gebeten. Ca. 50 Personen beteiligten sich.

Sechszehn verschiedene Inhalte standen zur Auswahl. Die zehn meistgewählten sind:

- Digitale Welt verstehen (Technikhilfe)

- Klassik-Kino

- Meine weite Welt (Gesprächskreis, Dias)

- Sonntags-Café (Kommunikation)

- Kochstunde

- Mein Lieblingsbuch (Kommunikation)

- Was blüht denn da? (Experten)

- Mensch-ärgere-dich nicht & Co.(Spieletreff auch digital)

- Nähkästchen (Erfahrungsaustausch, Experten)

- Plauderstunde (Kommunikation)

Auf die Frage nach den Informationswegen steht ganz hoch im Kurs das persönliche Anschreiben / die persönliche Ansprache. Dann folgen die klassischen Werbemittel wie Plakate und Handzettel und Zeitung. Whats App, Facebook und YouTube spielen eine untergeordnete Rolle. Die Werbung/Informationen werden an den Infoständern (Bibliothek, Rathaus, VHS) wahrgenommen. Weitere Orte sind Arztpraxen, Seniorentreffs und die Kirchengemeinden.

Weitere Erkenntnisse zum Verhalten von Senioren:

– Sie scheuen lange Wege.

– Alles wird registriert, aber sie warten darauf aktiv angesprochen zu werden.

– Es besteht viel Redebedarf.

Schulen

Ist-Zustand

Die Stadtbibliothek ist durch das Projekt Bildungspartner Bibliothek und Schule seit 2003 mit vielen Langenfelder Schulen eng verbunden. Seit 2009 werden auch die Kindertageseinrichtungen in die Zusammenarbeit integriert. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind traditionell die Unterstützung der Schulen und Kitas mit Medien und Informationen, die Unterstützung im Bereich Leseförderung durch geeignete Veranstaltungen und die Vermittlung von Kompetenzen in der Informations- und Medienrecherche. Außerdem steht die Bibliothek Schülerinnen und Schülern als außerschulischer Lernraum zur Verfügung. Ausgeführt werden die oben genannten Punkte durch die folgenden Angebote:

| Angebot | Zielgruppe | Ort | Ziele | Partner |

| Bücherzwerge | Dreijährige + Eltern | Bibliothek | Spaß an Büchern, Spaß an Sprache | Kita |

| Büchereiführerschein | Vorschulkinder + Eltern | Bibliothek | Angebote kennenlernen, erste Regeln, Motivation der Eltern stärken | Kita |

| Bücherei-Rallye | 2. oder 4. Klasse | Bibliothek | Kennenlernen Kinderbücher, Orientierung im Raum, Abbau von Schwellenangst | Grundschulen, fest vereinbart mit 4 Grundschulen, der Rest auf Anfrage |

| Autorenlesungen | 3. Klasse | Bibliothek | Spaß am Lesen wecken, Autor kennenlernen | Grundschulen, alle Klassen 3 werden eingeladen |

| Rallye | 5. Klasse | Bibliothek | Handhabung des Katalogs, Orientierung im Raum, Informationen finden | weiterführende Schulen Sek 1 2 Gesamtschulen 1 Gymnasium 1 Realschule |

| Tablet-Rallye | Klasse 6 ,7 | Bibliothek | Informationssuche vor Ort und in verschiedenen Datenbanken mithilfe von Tablets, Technik kennen und beherrschen | weiterführende Schulen Sek 1 2 Gesamtschulen 1 Gymnasium 1 Realschule |

| Facharbeitstraining | Klasse 11, 12 | Bibliothek | Recherche lernen für wiss. relevante Informationen, Metakataloge Recherche und Bewertung der Informationen im Netz | 2 Gesamtschule 1 Gymnasium 1 Realschule |

Problematik

Im Rahmen eines Design Thinking Prozesses wurde nach den Bedürfnissen der Schulen und Lehrer geforscht. Der Schwerpunkt lag hier auf den Grundschulen und der Sek 1. Hierbei wurde deutlich, dass die Lehrkräfte im Bereich der digitalen Kompetenz den Bedarf an Unterstützung haben.

Die Schulen sind gehalten, den Medienpass NRW flächendeckend bis 2020 einzuführen. Die im Medienpass geforderten digitalen Kompetenzen spielen auch für die Bibliotheken eine zunehmend wichtigere Rolle. Im Prozess kristallisierten sich strukturelle Probleme bei der Vermittlung von digitalen Kompetenzen im Schulunterricht heraus.

– Mittelvergabe und Weiterbildung laufen oft am Thema Digitalisierung vorbei.

– Es fehlen leicht umsetzbare Praxisbeispiele.

– Knappe Unterrichtszeit führt dazu, dass die digitale Kompetenz in Konkurrenz zu anderen zu Inhalten steht.

– Mangelnde technische Ausstattung und Pflege derselben bremst die Motivation.

– Es fehlen Netzwerke, auf die die Lehrer zurückgreifen können.

Zusätzlich bestehen individuelle Bedürfnisse und Anforderungen der Lehrkräfte:

– Bedürfnis nach Kenntnis der geforderten Inhalte

– Bedürfnis nach Ideen zur Umsetzung

– Bedürfnis als Lehrer technisch kompetent zu sein

– Bedürfnis gewohnte Methoden und Arbeitsmittel einzusetzen

– Bedürfnis nach einem Mehrwert bei der Einbeziehung externer Partner

Im Hinblick auf die Schüler und Schülerinnen ergaben sich beachtenswerte Erkenntnisse:

– Kinder- und Jugendlichen erwerben durch die Nutzung digitaler Medien einen „digitalen Dialekt“, der das Erlernen der korrekten Schriftsprache erschwert.

– Die scheinbar ständige Verfügbarkeit und Zugreifbarkeit von Informationen führt dazu, dass die Motivation, etwas zu lernen, schwindet.

– Mangelnde Fähigkeiten zu Transferleistungen und analytischem Denken erschweren das eigenständige Lernen und das Lernen in Gruppen.

– Im Bereich der digitalen Kompetenzen gibt es eine Genderproblematik

o Buzzwords für Jungen

-Technik

-Computerspiele

-selbst Technik machen (programmieren, bauen, basteln)

o Buzzwords für Mädchen

-Gestalten

-Verschönern

-Geschichten

Zukünftige Entwicklung

Die Stadtbibliothek Langenfeld wird in Zukunft die Angebote in der Leseförderung und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz beibehalten und strebt eine 100% Abdeckung an. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Zusammenarbeit mit Schulen (Grundschule und Sek1.) bei der Vermittlung von digitalen Kompetenzen:

– Die Stadtbibliothek wird zusammen mit den Schulen Angebote entwickeln, die dies unterstützen.

– In ihren Räumen wird die Bibliothek alters- und geschlechtsspezifische Veranstaltungsformate entwickeln, die die Kompetenz im Bereich des Digitalen befördern.

– Dazu werden in der Bibliothek räumliche und technische Möglichkeiten geschaffen, individuell oder in Gruppen, Dinge auszuprobieren.

– Die Bibliothek strebt eine Vernetzung mit Gruppen und Personen an, die im Bereich digitaler Angebote unterwegs sind.

– Die finanziellen Mittel für Material und Referenten werden der Bibliothek zur Verfügung gestellt.

– Die Stadtbibliothek unterstützt Schulen bei der Umsetzung des Medienkompetenzrahmens.

Berufstätige

Es ging hier in erster Linie um das Freizeitverhalten der Berufstätigen.

Was veranlasst / motiviert Sie, neben Ihrer Berufstätigkeit aktiv zu werden / etwas zu unternehmen / sich für etwas zu interessieren?

Es wurden Fragen nach dem Tagesablauf, nach dem Wert von Freizeit, nach der idealen Freizeitgestaltung, nach den Hindernissen etc. gestellt.

Wie könnten wir den Berufstätigen die Bibliothek als attraktiven Aufenthalts- und Veranstaltungsort zugänglich machen?

Erkenntnisse

Berufstätige schätzen Veranstaltungsorte, die unkompliziert zu erreichen sind.

Berufstätige wünschen sich Veranstaltungen, die nicht überfüllt sind.

Berufstätige setzen eindeutige Prioritäten und gehen ihren Leidenschaften nach, trotz eventueller Hindernisse

Berufstätige ordnen ihr Arbeitszeiten und ihre Freizeit nach klaren Prioritäten. Familie steht dabei klar an erster Stelle.

Anmeldung und Buchung für Veranstaltungen sollte unkompliziert, auch kurzfristig und ortsunabhängig möglich sein.

Berufstätige genießen in ihrer Freizeit Aktivitäten in gewachsenen, vertrauten Gruppen.

Berufstätige suchen in ihrer Freizeit einen Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit.

Die Freizeittrends der Berufstätigen sind Sport, Musik und Natur, wobei Reisen die Lieblingstätigkeit für lange Freizeiten sind.

Berufstätige haben ein Gefühl des Mangels an unverplanter Zeit.

Berufstätige wünschen sich Planbarkeit in ihrer Freizeit, aber Flexibilität in der Verbindlichkeit.

Berufstätige (Väter) nutzen die Zeit nach der Arbeit für einen Bibliotheksbesuch mit Kindern.

Die Bibliothek wird den Berufstätigen Veranstaltungsangebote machen, die offene/unverbindliche Formate und spezielle Väter/Kinder-Formate enthält. Die Anschaffung einer Buchungs-App ist vorgesehen. Open Library ist für diese Benutzergruppe eine große Option.

In Gruppen Lernende

Eine weitere Benutzergruppe des zweiten Design-Thinking-Prozesses waren die „Lernenden“, insbesondere kommunikative Lerngruppen. Durch die Methodik der Befragung, als auch durch die Beobachtung, wurden die Bedürfnisse ermittelt und folgende Erkenntnissätze formuliert:

– Kommunikative Lernende brauchen große Tische, um Ihre Materialien ausbreiten zu können, aber dennoch eine kommunikative Nähe.

– Gruppenlernende brauchen eine gute technische Grundausstattung (W-LAN, Steckdosen, [Farb-] Drucker].

– Gruppenlernende wünschen sich Getränke und Snacks.

– Gruppenlernende schätzen Ordnung und Struktur des Raumes.

– Lernende wünschen sich einen ablenkungsarmen Ort, der die Konzentration weder durch Bewegung noch durch Handynutzung stört.

– Gruppenlernende suchen den Austausch und Hilfestellungen in Lerngruppen, bereiten diese aber in Einzelarbeit vor.

– Gruppenlernende schätzen helle Arbeitsplätze mit frischer Luft und einen Blick nach draußen.

– Gruppenlernende haben eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 2-3 Stunden, wobei Sie den späten Nachmittag und Wochentage bevorzugen.

– Effizienz und Konzentration der Lerngruppe lässt bei mehr als 4 Personen signifikant nach.

– Lernen im privaten Umfeld lenkt ab. Daher schätzen Gruppenlernende das neutrale Umfeld der Bibliothek.

– Gruppenlernende organisieren sich oft spontan über WhatsApp und persönlichen Verabredungen.

– Um persönliche Lernziele zu erreichen, schätzen Oberstufenschüler*innen, die in Gruppen lernen die Zusammenarbeit mit Personen, mit gleichem Lerntempo und -niveau. Dabei agieren Sie sehr zielstrebig, fokussiert und organisiert.

– Gruppenlernende brauchen flexible Lernzeiten

Anhand dieser Erkenntnisse wurde mit einer Lernetage experimentiert. Hierfür wurden Standorte von Beständen verändert und dichter zusammengestellt, Regale abgebaut und mehrere Gruppenarbeitsplätze eingerichtet. Des Weiteren wurden den Lernenden Material wie Ohrstöpsel, Schere, Stifte, Lineal etc. und ein Farbdrucker bereitgestellt. Die hohe Frequentierung an allen Öffnungstagen, zeigte uns, dass die die Bedürfnisse der Lernenden getroffen wurden. Die Plätze auf der Lernetage reichten bei weitem nicht aus. Bei der Planung der neuen Bibliothek wurden die aus dem Experiment gewonnen Erkenntnisse eingebracht. Die Art und Position der Arbeitstische soll den Bedürfnissen der Gruppenlernenden entsprechen. In den Lernbereichen sollen zielgruppengerechte Medien präsentiert werden.

Makerspace

Allgemeines

Der Makerspace ist ein Ort des gemeinsamen Lernens und Ausprobierens, wo Menschen jeden Alters selbstständig neue Dinge kennenlernen und testen sowie an eigenen Projekten arbeiten können. Um die Kreativität der Nutzer möglichst nicht einzuschränken, bleibt der Begriff „Dinge“ unbestimmt. Die Dinge können analog oder digital sein.

Grundsätze

– Offener Zugang für alle

– Wissen und Informationen jeglicher Art ist die Kernkompetenz

– Bürgerinnen und Bürger sollen sich mit ihrem Wissen und ihren Kompetenzen im Makerspace beteiligen können [Dies wird aktiv von der Stadtbibliothek gefördert]

– Übernahme und Förderung von Verantwortung durch einzelner Bürger*innen

– Die Stadtbibliothek ist Netzwerker und Anbieter [von Raum, Material, Kontakten]

Zielsetzung

Der Makerspace der Stadtbibliothek Langenfeld verfolgt das Ziel der Kompetenzförderung der MINT-Fächer (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), welches durch unterschiedliche Workshops erreicht werden soll. Dabei finden die Workshops sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Kontext statt. Die Inhalte orientieren sich hierbei am Medienkompetenzrahmen des Landes Nordrhein-Westfalen mit seinen 6 Kompetenzfeldern:

- Bedienen und Anwenden

- Informieren und Recherchieren

- Kommunizieren und Kooperieren

- Produzieren und Präsentieren

- Analysieren und Reflektieren

- Problemlösen und Modellieren

Alle, durch Bibliothekspersonal, angebotenen Workshop-Formate verfolgen und beinhalten nachstehende Leitziele:

– Die Vermittlung von Wissen

– Förderung von Kreativität

– Förderung von Kommunikation

– Training sozialer Kompetenzen

– Entdecken und Ausprobieren neuer Dinge sowie deren Zugang

Des Weiteren verfolgt der Makerspace das Ziel, Bürgerinnen und Bürgern einen attraktiven Raum zu bieten, wo eigene Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen anderen Bürgerinnen und Bürger gezeigt und vermittelt werden können. Hierbei sind Bürgerbeteiligung und Partizipation von zentraler Bedeutung. Auch diese Veranstaltungsformate erhalten den Titel Workshop und finden primär in der Freizeit statt. Hier besteht die Gefahr, dass engagierte Bürgerinnen und Bürger Workshops nicht mehr anbieten können und möchten und somit aus dem Anbieterpool wegfallen. Die Betreuung der engagierten Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewinnung von Nachwuchs fallen in die Aufgabenbereiche der Stadtbibliothek.

Für die Stadtbibliothek bedeutet die Etablierung der diversen Workshop-Formate eine Steigerung der angebotenen Veranstaltung sowie der Veranstaltungsbesucher. Dies betrifft insbesondere die Produktbereiche Bibliothekspädagogischer Dienst / Medienkompetenz sowie Kommunikationsort und Informationsversorgung aus dem Veranstaltungsbereich.

Raum und Ausstattung

Mit der Neukonzeption der Stadtbibliothek erhält der Makerspace im Tiefgeschoss einen eigenen, ausreichend großen Bereich innerhalb der Bibliothek. Möbliert wird der Bereich mit flexibel einsetzbaren und beweglichen Mobiliar. Es wird einen großen Community-Table geben, wo Workshops angeboten werden. Präsentationen können über eine Leinwand und einen Beamer gezeigt werden. Die Wandfläche erhält Medienregale. Im ganzen Bereich soll es einen W-LAN-Zugang geben und ausreichend Möglichkeiten zur Stromversorgung mitgebrachter Endgeräte.

Design Workshop zur Planung der Stadtbibliothek als „Dritter Ort“

Aat Vos beschäftigt sich mit Design, Innenarchitektur und Kommunikation im öffentlichen Bereich. Das Konzept des „Dritten Ortes“ ist zukunftweisend auch für Bibliotheken. Im Design Workshop vom 1. – 6. Juli 2018 wurde ein Grundgerüst für die neue Bibliothek gezeichnet. Dazu gehört die Zonenbildung, die Farbgebung, die Möblierung, die Materialien, die notwendige Technik etc. In den Workshop flossen die in Punkt 3 und 4 genannten Bedingungen und Probleme mit ein. Ebenso bildeten die Erkenntnisse des Design Thingking-Prozesses eine Grundlage für den Entwurf.

Die Bibliothek als dritter Ort ist inspirierend, ein offener Treffpunkt für die Stadtgesellschaft und hält neue Eindrücke und Erfahrungen für den Einzelnen bereit.

Ziel ist es einen Ort zu schaffen, wo Menschen

• sicher sind

• sich wohl fühlen

• sich auskennen

• willkommen sind, so lange sie wollen

Ziel ist es einen Ort zu schaffen,

• der Wiedererkennungswert hat

• der einen lokalem Bezug hat

• dessen Besuch ein Erlebnis ist

• der ein abwechslungsreiches Programm bietet

• dessen Technik auf der Höhe der Zeit ist

• der innovative Entwicklungen aufgreift

• an dem es möglich ist, Wissen zu erlangen

• der die Möglichkeit bietet, Wissen an andere weiterzugeben

• wo man die Möglichkeit hat, Dinge selber zu machen

• der frei zugänglich und leicht zu erreichen ist

• der für alle bezahlbar ist.

Die Funktionalität der Bibliothek braucht

• Technik / WI FI

• Benutzbarkeit

• Zugänglichkeit (behindertengerecht)

• Sichtbarkeit

• Aufenthaltsqualität

Die Aktivitäten der Bibliothek oder in der Bibliothek:

Im Grundriss der Bibliothek werden potentielle Räume bestimmt. Eine optische und akustische Trennung schirmt das „Wohnzimmer“ und die „Arbeitszimmer“ von den lärmintensiveren Bereichen wie die Kinderbibliothek und Jugendbibliothek sowie der Veranstaltungsbereich ab. Die Trennung wird durch ein Superregal auf allen Ebenen der Bibliothek erfolgen. Im Erdgeschoss wird es einen kommunikativen Bereich mit einem Lesecafé geben. Alle Elemente im Raum sind nicht höher als 1,40 m und damit ist der Durchblick in alle Bereiche der Bibliothek von fast jedem Punkt gegeben.

- Gaming

- Makerspace

- Hospitality

- Art Exposition

- Meeting

- Computer Workplace

- Navigating

- Media Library

- Inspiration Area

- Third Place

- Workspace

- Courses & Training

- Living Room

- Open Stage

Zeit- und Maßnahmenplan

• Im September 2018 wurde das Projekt im Rat der Stadt Langenfeld vorgestellt und die Verwaltung mit der weiteren Planung beauftragt.

• Frühjahr bis Sommer 2019 erfolgte die Detailplanung durch die Architekten und Fachingenieure.

• Sommer und Herbst 2019 wurden die Ausschreibung der einzelnen Gewerke vorbereitet.

• Baubeginn war ab April 2020. Für die Zeit der Renovierung wurden ca. 40% des Bestandes in zwei Ladenlokalen zur Ausleihe bereitgestellt. Der Rest wurde eingelagert.

• Der Fertigstellungstermin laut Ausschreibung war Ende August.

• Am 10. September 2020 konnte die Bibliothek den politischen Entscheidungsträgern und einem interessierten Publikum präsentiert werden.

• Ab dem 17. September war die Bibliothek für Kund*innen geöffnet, allerdings schon bald nur noch mit großen Einschränkungen, bis der Lockdown zu einer Schließung von drei Monaten zwang

Ausstattung Kundentechnik

Neben der Detailplanung zur Raumaufteilung und Möblierung, die 2019 stattfand, war auch die technische Ausstattung der Bibliothek von Interesse. Eine moderne Bibliothek muss den Nutzern alle Möglichkeiten bieten, Arbeit und Lernen sowie Freizeitaktivitäten sinnvoll durchzuführen. Es beginnt mit den Ausleihautomaten für die Selbstverbuchung, die alle Möglichkeiten der Kontoführung und des bar- und bargeldlosen Bezahlens können müssen. Durch den Wegfall der Theke werden die Bibliotheksmitarbeiter*innen eher Guides durch die Angebote der Bibliothek, Helfer bei der Benutzung der technischen Möglichkeiten und Vermittler neuer Kenntnisse sein. In den klar definierten Bereichen der Bibliothek gibt es verschiedene andere technische Geräte zur Benutzung durch die Kunden.

Verbuchung

– 4 Verbuchungsgeräte mit bargeldloser Bezahlfunktion

– davon 2 Geräte mit Bargeldzahlung

– 4 Telecache-Module für die Verbuchungsgeräte

– Smarter Ausleihschrank mit 11 Ausleihfächern und einem Tabletbutler

– 1 Windows-Laptop

– 1 MacBook

– 1 IPad

– 10 Android-Tablets

Veranstaltungsbereich

– Leinwand und Beamer

– Soundanlage

Makerspace

– Leinwand und Beamer

– 2 PCs für Programmierung und Bildbearbeitung

– Digitalisierungsstation mit Plattenspieler, Kassettendeck, Flachbrettscanner

– 2 Werkzeugwagen mit Werkzeug

– 3D-Drucker

Café-Betrieb

– Kaffeevollautomat mit Milchkühler

– Geschirr und Zubehör

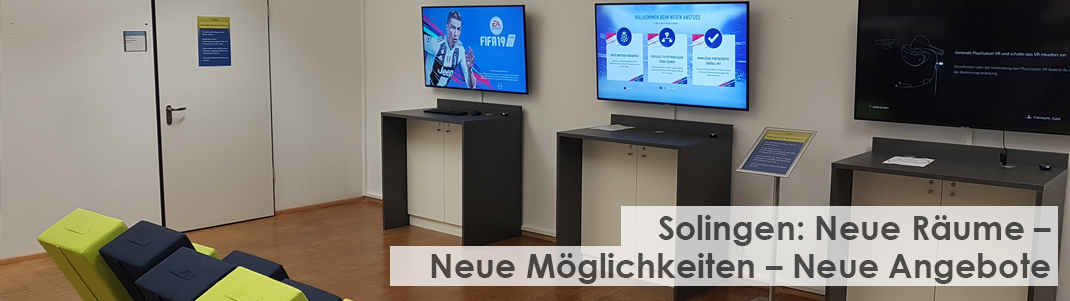

Jugendbereich

– Bildschirm für Gaming, Switch Konsole

– Soundshower

Information und Werbung

– 2 Werbebildschirme hellbride für Außenwerbung

– 2 Werbebildschirme für innen mit Software

– 2 Tablets mit Tabletsständer als OPAC

Mifare-Benutzerkarten

– 5000 Mifare-Benutzerausweise

Die Stadt Langenfeld unternimmt große Anstrengungen in Richtung Digitalisierung. Ziel ist die Smart City mit einer digitalisierten Verwaltung, intelligenter Straßenbeleuchtung und einer Bürgerkarte, die verschieden Dienstleistungen der Kommune abdeckt. Die Mifare-Bibliothekskarten ermöglichen ein berührungsfreies Bedienen der Ausleihautomaten. Zukünftig können aber auch andere Funktionen z.B. die der Bürgerkarte, auf die Karte geladen werden. Die Stadtbibliothek ist interessiert, hier zu den Vorreitern zu gehören.

Möblierung

Die Möblierung der neuen Bibliothek besteht aus dem Superregal, das als optische und akustische Trennung die Bibliothek komplett durchzieht. Alle Wandflächen sind ebenfalls durch Regalflächen belegt. Ergänzend dazu kommen noch Funktionsmöbel für Sondermedien, wie CDs und DVDs, sowie für die Artothek und für den Makerspace. Ein weiterer Teil der Ausstattung sind die großen Arbeitstische für die beiden Arbeitsebenen und Einzeltische in den Bereichen Lesecafé, Wohnzimmer und Veranstaltungsbereich. Die Wandregale, der Schrank im Makerspace, Theke, Infopoint und das Superregal stehen fest. Alle anderen Möbel sind durch Rollen beweglich, um ein hohes Maß an flexibler Nutzung zu ermöglichen.

Wandregale

Im Design-Thinking haben mehrere Benutzergruppen Natur bzw. Natürlichkeit als wünschenswert angegeben. Die Ausführung der Wandregale in heller Eiche mit weißen Metallböden ist ansprechend und freundlich. 30cm hohe Podeste laden zum Sitzen ein. Die Wandregale dominieren die gesamten Außenwände besonders entlang der Fensterfronten. An den Fenstern sind zwischen den Regalen Sitzbänke oder Arbeitstische installiert.

Superregal

Das Superregal ist als durchgehender freistehender Block in allen Etagen zu sehen. Bewusst unterscheidet sich die Optik von den Wandregalen. Mattblau lackiertes Holz kombiniert mit anthrazitfarbenem Metall, nimmt sich das Regal bei aller Größe optisch zurück. Vorder- und Rückseite sind durch ein Metallgittergewebe getrennt, dass zwar trennt, aber latent durchsichtig ist.

Sondermöbel, Displays

Die meisten Sondermöbel wie die Lowrider und die Kästen für CDs und DVDs sind in dunklem Schichtholz mit offenen Kanten ausgeführt. Die Aufteilung der Lowrider durch verschiedene Einsätze wirkt informell und nicht streng. In der Kinderbibliothek gibt es drei Bilderbuchwägen in Kistenoptik. Alle Sondermöbel sind mit Rollen versehen.

Schrank Makerspace

Wie das Superregal unterscheidet sich der Schrank im Tiefgeschoss in der Gestaltung von den übrigen Regalen. Er ist rot und eine Kombination von of-enen und geschlossenen Flächen. Er umbaut den smarten Ausleihschrank, bietet Platz für die Werkzeugwägen und den 3D-Drucker.

Arbeitstische

Die Arbeitstische auf den beiden Ebenen für Lernende sind alle in Holz ausgeführt und haben Rollen. Die Tische sind für 6-8 Personen geeignet und können flexibel zusammengestellt werden. Die Tische an den Fenstern sind als Zweier- oder Vierertische ausgelegt.

Im Zeitschriftenbereich und im Wohnzimmer gibt es jeweils einen Tisch, der eine schwarze Oberfläche hat und mit bis zu 6 Personen nutzbar ist. Drei dieser Tische gibt es auch im Veranstaltungsbereich. Sie sind leichter als die Holztische und können bei Bedarf schnell fortgeräumt werden.

Artothek

Die 315 ausleihbaren Bilder der Artothek waren in einem Schrank und an den Wänden der alten Bibliothek untergebracht. Da die Wände inzwischen mit Regalen belegt sind, musste eine andere Lösung her. Die Artothek steht jetzt als Metallkonstruktion, Haus im Haus, prominent in der 2. Etage. Die alten Auszüge für die Hängung der Bilder konnten wiederverwandt werden.

Sitzmöbel/Bänke/Stühle

Dem Architekten war es sehr wichtig, unterschiedliche Sitzmöbel für die unter-schiedlichen Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Auch im Design-Thinking waren von den verschiedenen Gruppen Wünsche für die Sitzgelegenheiten benannt worden. Alle Fensternischen, die nicht mit Arbeitsplätzen belegt sind, haben Sitzbänke bekommen. Besonders im Erdgeschoss sind diese sehr beliebt, da man einen freien Blick auf das Langenfelder Stadtleben hat. Im Le-se-Café im EG gibt es die klassische Sofaecke mit Sitzmöglichkeit für 5 Personen, eine Zweierkombination mit Sesseln, eine Sofagruppe mit 4 Sitzplätzen und zwei Bistrotische mit jeweils drei Thonet-Stühlen. Diese Möblierung erlaubt es Einzelpersonen und unterschiedlichen Gruppen die für sie passenden Sitzgelegenheiten zu wählen. Dieses Prinzip setzt sich auch in der zweiten Etage fort, wo das „Wohnzimmer der Stadt“ drei Sofaecken mit unterschiedlichen Sofas und Sesseln präsentiert. Vier gleiche Vintage-Sofas in Leder sorgen dafür, dass das Gesamtbild nicht zu unterschiedlich wird. Das gilt auch für einen Teil der Sessel, wo das gleiche Modell, aber unterschiedliche Farben eingesetzt werden. Die einzelnen Sitzgruppen werden durch verschiedene Teppiche als Bereiche definiert. Die Teppiche unterstreichen den Wohnzimmercharakter und helfen bei der Schalldämmung.

Die Sofas sind fest gepolstert, um das Aufstehen zu erleichtern. Für die Sessel gilt dasselbe. Sie haben zum überwiegenden Teil Lehnen.

An den Arbeitstischen stehen leichte Stühle der Firma Hay, die aus einem fragilen Stahlgestell mit Sitzauflagen und Rückenlehnen in Formholz bestehen. Es gibt 4 verschiedenen Farbvarianten mit jeweils hellen Holzkanten. Die leichten Stühle können bei Bedarf schnell umgestellt werden. Die Oberflächen der Stühle sind pflegeleicht. Für größere Veranstaltungen gibt es 90 Stühle auf Stuhlwagen. Auch bei diesen Stapelstühlen sind Sitz und Lehne aus Holz.

Podestlandschaften und Sitzsäcke

Die Kinderbibliothek in der 2. Etage und die Jugendbibliothek im EG sind als Podestlandschaften gestaltet. Zum restlichen Raum sind sie durch große Fenster abgeteilt, so dass sie gut einsehbar sind.

Die verschiedenen Sitzstufen sind mit pastellfarbigem Linoleum bezogen. Rampen ermöglichen den Zugang zu der oberen Ebene. Hier gibt es eine reiche Auswahl an Sitzsäcken im passenden Farbspektrum aus unterschiedlichen Materialien. Wieder ist Gestaltungsprinzip das informelle, spielerische und gemütliche. In der Jugendbibliothek gibt es zwei Cocoons. Das sind runde Sitznischen, die die Jugendlichen zum chillen animieren. In der Kinderbibliothek gibt es zusätzlich noch diverse Sitzkissen.

Die Kinderbibliothek und die Jugendbibliothek sind von einem Grafitti-Künstler gestaltet worden. Besonders im Jugendbereich ist durch das Bild eines Wake-Boarders und des historischen Gebäudes „Haus Arndt“ ein lokaler Bezug gegeben.

Beistellmöbel

Es gibt eine große Anzahl unterschiedlicher Beistelltische. Diese sind zum größten Teil leicht und können bei Bedarf von den Lesern einfach zum ge-wünschten Sitzplatz mitgenommen werden.

Alle Probleme gelöst?

Haben sich die Probleme der alten Bibliothek durch den Umbau gelöst?

Raum

Die offene Bauweise ist nach wie vor da. Aber dadurch, dass Kinderbibliothek und Jugendbibliothek hinter das Superregal gerückt sind und zur restlichen Bibliothek zum größten Teil abgeschlossen sind, hat sich der Spiellärm verringert. Dazu trägt auch die Deckengestaltung in der gesamten Bibliothek bei. Die offene Decke wurde mit 2,5 cm Akustikschaum belegt. Alle Möbel, die im Raum stehen sind mit Rollen versehen. Das steigert die Flexibilität der Raumgestaltung enorm.

Die Zwischenebenen sind jetzt ganz dem Lernen gewidmet. Ca. 60 Sitzplätze stehen zur Verfügung. Dieser Bereich wurde schon direkt nach der Eröffnung sehr gut genutzt. Die Community-Tables sind besonders für das Lernen in Gruppen beliebt.

Der Veranstaltungsraum wurde zugunsten eines Veranstaltungsbereichs aufgegeben. Der Veranstaltungsbereich ist normaler Teil der Bibliothek, kann aber auf zwei Größen mit Hilfe von Vorhängen abgetrennt werden und bietet entweder ca. 30 Personen oder bis 90 Personen Platz. Auch in der Kinderbibliothek und im Tiefgeschoss besteht jetzt die Möglichkeit kleinere Veranstaltungen durchzuführen. Die Lüftungsanlage wurde komplett erneuert und um eine Kühlung ergänzt.

Beleuchtung

Der Architekt hat sich für eine Beleuchtung mit einheitlichen Strahlern entschieden. Mit Hilfe der Strahler lassen sich Zonen bilden, an denen es hell sein muss und andere Zonen, wo das Licht eher gedämpft und gemütlich ist. Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt über ein elektronisches System namens Dali. Hier sind verschiedene Szenarien voreingestellt und können nach Bedarf geschaltet werden. Alle Strahler sind LED-Strahler. Die Wärmeabstrahlung spielt keine Rolle mehr. Den Lokalbezug stellt eine Lampeninstallation im Luftraum der Bibliothek dar. Die Bürgerinnen und Bürger spendeten über 90 Glaslampen, von denen 60 Stück verwandt wurden.

Bestand

Der Bestand an Medien beträgt im Moment ca. 41.000 Medieneinheiten. Der größte Teil ist in den Wandregalen und im Superregal untergebracht. Des Weiteren gibt es die 5 Lowrider, die beidseitig belegt sind und die 5 Displays für die Non-Book-Medien sowie die 3 Bilderbuchwägen. Eine großzügige Theke, einen Info-Point mit Ablagemöglichkeiten und ein neu geschaffener Abstellraum neben der Jugendbibliothek sind gut gelungen. Sechs große runde Tische dienen der Bestandspräsentation und werden von den Beschäftigten mit viel Phantasie thematisch bestückt.

Technik

Die Benutzer-PCs sind an der Fensterfront entlang nebeneinander platziert mit All-in-one-Geräten ausgestattet. Drucker und Scanner sind selbstverständlich. Auf einen E-Circle wurde wegen des Platzbedarfs im Regal verzichtet. Als OPAC gibt es zwei Tablets auf Ständern. Das moderne Discovery-System zeigt auch die Online-Ressourcen.

Die vier modernen Selbstverbucher haben alle E-Cash-Funktion – zwei Geräte zusätzlich auch noch eine Bargeldfunktion. Ein Gerät ist höhenverstellbar um die Barrierefreiheit zu ermöglichen.

Die W-LAN-Abdeckung ist mit sechs Access-Points jetzt ausreichend.

Eine neue Gaming-Station in der Jugendbibliothek ist mit einer PS 4 und einer Nintendo Switch-Konsole bestückt. Eine Sound-Shower ermöglicht es den Jugendlichen beim Chillen Musik von ihrem eigenen Handy zu hören.

Es gibt im Tiefgeschoss im Maker-Space einen Ausleihschrank mit 11 Fächern, der mit Laptops, E-Book-Readern und den Controllern fürs Gaming bestückt ist. Dazu gehört ein Tabletbutler mit 10 Tablets für die Nutzung innerhalb des Hauses. Diese Tablets sind als Ergänzung der Kunden-PC vorgesehen, werden aber intern auch für Klassenführungen etc. genutzt.

Zum Maker-Space gehören drei 3D-Drucker, eine Digitalisierungsstation für Schall-platten, Kassetten und VHS-Kassetten und zwei PCs mit Bildbearbeitungsprogrammen. Im Maker-Space gibt es eine Leinwand und einen Beamer für Präsentationen.

In dem Veranstaltungsbereich ist eine professionelle Veranstaltungstechnik installiert worden. Beamer und Leinwand sind fest verbaut.

Besonderheiten.

Die Unterbringung der Artothek ist im Punkt Möblierung schon beschrieben worden. Es sind drei feststehende Wände für Ausstellungen vorhanden. Dies ist ein Kompromiss, damit wegen des Platzbedarfs nicht komplett auf die Ausstellungsfläche verzichtet werden muss. Es können jetzt nur noch max. 18 Bilder präsentiert werden.

Umsetzung der Ideen aus dem Design-Thinking

Die meisten der im Vorfeld erarbeiteten Inhalte konnten umgesetzt werden. Die von den Kunden gewünschten Funktionen sind alle vorhanden.

Theke und Arbeitsabläufe

Mit der neuen Theke und den neuen Geräten haben sich die Arbeitsabläufe geändert. Alle Arbeitsplätze im Kundenbereich sind von der Idee her Steharbeitsplätze.

Das bedeutet, dass die Kundinnen den Beschäftigten auf Augenhöhe begegnen. Da die zurückkommenden Medien neben den Selbstverbuchern im Regal abgelegt werden, bewegen sich die an der Theke Beschäftigten ununterbrochen in diesem Bereich, um vorbestellte Medien zu entnehmen oder Medien wegzuräumen. Die Erfahrung der ersten Monate zeigt, dass das trotz Corona und Abstand halten zu einem engeren Kontakt mit den Kundinnen führt.

Aufenthaltsqualität

Viele Ideen, die die Befragten im Design-Thinking-Prozess äußerten, bezogen sich auf die Aufenthaltsqualität der Bibliothek. Der angestrebte „Dritte Ort“ muss verschiedene Kriterien erfüllen, aber in jedem Fall ansprechend und gemütlich sein.

Dies ist in vollem Umfang gelungen. Die Reaktionen der Kundinnen sind alle positiv, sogar überschwänglich. Dazu trägt auch bei, dass die Kolleginnen Kaffee und Kaltgetränke an der Theke ausgeben. Dass dies durch die Kolleginnen geschieht, ist von diesen ausdrücklich als Teil der Willkommenskultur gewünscht. Ganz häufig wurden natürliche Materialien von den Befragten gewünscht. Dem hat der Architekt mit vielen unterschiedlichen Hölzern bei den Möbeln und dem Fußboden Rechnung getragen. Im Veranstaltungsbereich schafft eine Zedernholzdecke eine gute Akustik und schöne Atmosphäre. Veranstaltungen Im Design-Thinking-Prozess wurden von den Kundinnen auch eine Menge Ideen für Veranstaltungen geäußert. Manches davon konnte die Bibliothek in 2019 schon probeweise und mit viel Erfolg durchführen. Leider war dann in 2020 und bis Mitte 2021 keine Veranstaltungen möglich. Wie die Standardveranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz in der neuen Bibliothek funktionieren, muss jetzt noch erprobt werden.

Sichtbarkeit

Durch die neue Raumgestaltung, die eine komplette Durchsicht durch das Gebäude gestattet und die Sitzbänke in den Fenstern ist die Bibliothek von außen besser wahrnehmbar. Als Wohn- und Arbeitszimmer ist die Bibliothek mit 34 Öffnungsstunden Anlaufpunkt für Menschen, die beim Lesen entspannen möchten, die alleine oder gemeinsam arbeiten möchten oder sich in einer schönen Umgebung treffen möchten.

Fazit

Die Renovierung der Stadtbibliothek Langenfeld ist in allen Punkten gelungen. Die Bibliothek ist nach wie vor Dienstleister für die Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Information zum Zwecke der Information, des Lernens und der Freizeitgestaltung.

Sie ist aber noch deutlich mehr. Als außerschulischer Lernort hat sie enorm an Qualität und Möglichkeiten gewonnen. Die technische Ausstattung ermöglicht die Teilhabe von Menschen, die sich dieses Equipment privat nicht leisten können. Als Treffpunkt und Ort der Kommunikation ist sie offen für alle Bevölkerungsgruppen.

Die neu gestalteten Räumlichkeiten bieten Inspiration durch die Medien und durch Angebote und Veranstaltungen. Kooperationspartner nutzen das Equipment und die Räume der Bibliothek für eigene Angebote. Durch ihre Lage trägt die Bibliothek zur Belebung der Stadtmitte bei. Die Bibliothek ist damit eine Visitenkarte für eine moderne Kommune.