2009 hat das Land NRW die Initiative „Lernort Bibliothek“ ins Leben gerufen. Mit der Abschlussveranstaltung am 15. Mai 2019 hat die Initiative ihr offizielles Ende gefunden. ProLibis hat das 10-jährige Jubiläum zum Anlass genommen, um noch einmal einen Blick zurück zu werfen. Wir freuen uns, dass wir diese Rückblicke nun auch auf unserem Blog veröffentlichen können. Die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW bedankt sich herzlich bei allen Mitstreitenden in den vergangenen 10 Jahren und natürlich bei den Autorinnen und Autoren dieser Artikel.

Von Harald Reiterer, Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft, Universität Konstanz

Das Projekt „Quellentaucher“ stand am Ende einer langen Reihe von sehr erfolgreichen Projekten mit wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken, die alle das gemeinsame Ziel verfolgten, neue Zugangswege zur Unterstützung der Recherche in Bibliotheken und online-Datenkatalogen zu entwickeln . (1)

Vom Standpunkt meiner Forschungsdisziplin, der „Mensch-Computer Interaktion“ waren dies sehr herausfordernde Projekte, da die avisierte Zielgruppe, Benutzer von Bibliotheken, ja in der Regel über sehr heterogene Erfahrungen hinsichtlich der Computernutzung verfügen. Daher müssen die geboten neuen Zugangswege möglichst intuitiv und damit auch inklusiv sein. Die beiden gewählten neuen Zugangswege im Projekt „Quellentaucher“ – „Expedition“ und „Tiefenrausch“ genannt – konnten diese Ziele überzeugend einlösen, allerdings wurden auch eine Reihe von noch zu bewältigenden Herausforderungen identifiziert.

Überzeugende Grundidee

Bei der „Expedition“ haben wir als Zugang aktuelle Ereignisse einer lokalen Tageszeitung gewählt, welche auf einem großen Touchdisplay in Form von Informationskacheln, nach verschieden Rubriken gegliedert, angezeigt wurden. Damit sollte ein tagesaktueller Zugang zu Medien im Bestand der Bibliothek unterstützt werden. Die Grundidee war überzeugend und wurde auch positiv reflektiert, allerdings hängt die Attraktivität entscheidend davon ab, ob der Bestand an Medien reichhaltig und umfassend genug ist, dass auch eine kritische Menge an interessanten Vorschlägen kommt. Um dies zu erreichen, müssen auch Inhalte, die über Fernleihe beziehbar sind, mitberücksichtigt werden.

Des Weiteren gelingt der semantische Querbezug nur, wenn die Qualität der Daten, wie beispielsweises der Umfang der Metadaten oder die Verfügbarkeit von Volltexten ein durch hohe Relevanz gekennzeichnetes Information Retrieval zulassen. Beides war im Quellentaucher nur eingeschränkt der Fall, sodass die angezeigten Medien vom Umfang und der Passgenauigkeit oft beschränkt waren.

Der zweite neue Zugangsweg namens „Tiefenrausch“ ermöglichte eine facettierte Suche mittels haptischer Filter in Form von physischen Filtersteinen wie „Jahr“, „Sprache“, „Medium“, „Autor“ aber auch freie „Suchworte“.

Diese konnten auf einem touchsensitiven Tischdisplay frei platziert werden und die Ergebnisse wurden auf einem darüber angeordneten touchsensitiven Wanddisplay angezeigt. Das gewählte Interaktionskonzept wurde in einem direkten Vergleich mit dem bestehenden Webkatalog von den Besuchern klar favorisiert. Was die Besucher vor allem schätzten, war die visuelle Darstellung der gesamten Filterkette – der gesamte Suchprozess war quasi vor ihnen ausgebreitet und damit transparent. Des Weiteren die Möglichkeit den Rechercheprozess einfach anpassen und diesen auch kollaborativ durchführen zu können. Allerdings konnten auch hier bestehende Herausforderungen identifiziert werden.

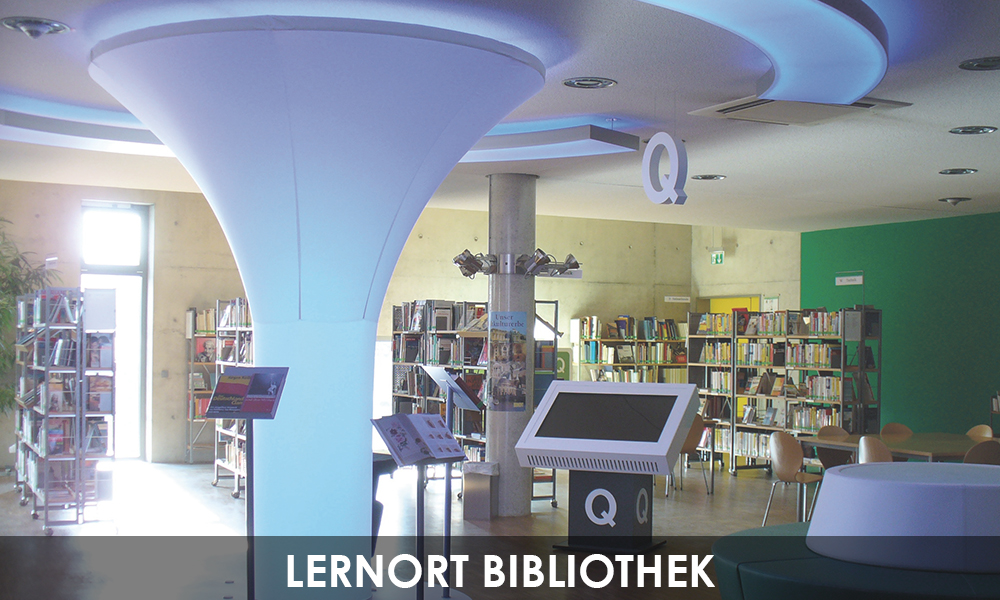

Im Rahmen des Quellentaucher-Projekts machten sich Nutzerinnen und Nutzer auf zur „Expedition“

Die für alle einsichtige Ergebnisdarstellung einer Recherche auf einem großen Wanddisplay rief Vorbehalte bezüglich der Privatheit hervor. Hier wäre ein anderer Formfaktor mit kleinerem Display, das weniger einsichtig ist, angemessener. Auch machten technische Beschränkungen des Tisches (z.B. eingeschränkte Toucherkennung) das Eingeben von Stichwörtern oft mühsam. Hier zeigte sich, dass die technischen Limitierungen von interaktiven Tischen, die sowohl Touch- als auch physische Bausteinerkennung unterstützen, im Bibliotheksalltag hinderlich sind. Aufgrund dieser technischen Limitierungen würden wir heute auf physische Filtersteine verzichten und damit wäre eine robuste Toucherkennung kein Problem.

Wichtig: Der Standort

Entscheidend ist auch die richtige Standortwahl für neue interaktive Installationen.

Aus heutiger Sicht würden wir die beiden Installationen „Expedition“ und „Tiefenrausch“ physisch trennen und an verschiedenen Standorten in der Bibliothek platzieren. Die „Expedition“ mit ihrem tagesaktuellen Zugang ist vor allem in hochfrequentierten Bereichen (Eingang, Buchrückgabe, etc.) gut aufgehoben. Der „Tiefenrausch“ sollte auf jeder Ebene einer Bibliothek an kleineren Rechercheinseln angeboten werden, die durch entsprechendes Design auch nicht voll einsichtig sind und damit eine privatere Recherche ermöglichen. Zusätzlich könnte das von uns vorgeschlagene Setting mit großem Tisch und Display an den Infopunkten zur Beratung bei Recherchewünschen durch die Bibliothekare genutzt werden.

Aus heutiger Sicht müsste der Einsatz von Smartphones, als mittlerweile umfassend zur Verfügung stehendes digitales Recherchewerkzeug, im Gesamtkonzept der Installationen des „Quellentaucher“ Projektes Berücksichtigung finden.

(1) Nachzulesen unter Reiterer, H., Rädle, R., Butscher, S., et al. (2016). Blended Library – neue Zugangswege zu den Inhalten wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken. Bibliothek Forschung und Praxis, 40(1), pp. 7-20. Retrieved 20 Nov. 2018, from doi:10.1515/bfp-2016-0010