Escape Games (manchmal auch Escape the Room Games) gehören zu dem Computerspiel-Genre „Adventure“. Anfänglich überwiegend als Browser-Game bekannt, versteht man darunter zur Zeit überwiegend Live Escape Games, bei denen eine Gruppe von Menschen in einen Raum gesperrt wird und diesen innerhalb einer bestimmten Zeit wieder verlassen muss, indem verschiedene Gegenstände im Raum dazu genutzt werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass eine Hauptaufgabe mithilfe von vielen Rätseln gelöst werden muss.

Anlässlich der Nacht der Bibliotheken am 10.03.2017 wurde von den Bibliotheksmitarbeiterinnen Nina Völkel und Annamarie Escher-Schenkschuck eine Live Escape Veranstaltung konzipiert, die mittlerweile in verschiedenen Ausführungen angeboten wird. So gibt es den originalen Escape Room, sowie Varianten auf Englisch-Deutsch, Rumänisch-Deutsch und Arabisch-Deutsch, eine Star Wars Version und eine Weihnachtsversion, die ihre Urveranstaltung am 8. Dezember hat.

Konzipierung

Der erste Punkt, den man bedenken muss ist: Gibt es einen Raum, den man abschließen kann und findet die Veranstaltung während des laufenden Betriebs statt? Die Bibliothek in Kreuztal besitzt keine Türen, die man von innen nicht wieder aufbekommt und die Veranstaltung sollte während des laufenden Betriebs stattfinden. Daher haben wir uns für die zweite Variante der Escape Games entschieden, bei der eine Hauptaufgabe mithilfe von vielen Rätseln gelöst werden muss. Im gleichen Haus wie die Bibliothek befinden sich ebenfalls noch die Jugendkunstschule und die Volkshochschule. Für jeden Escape Room war es möglich, einen Raum zur Verfügung gestellt zu bekommen, in dem die Teilnehmenden eingeschlossen werden konnten.

Als Grundlage nehmen wir dabei immer die letzte Station; den Raum, in dem die Teilnehmenden eingeschlossen werden. Die Fragestellung an diesem Punkt ist dann:

- Wie komme ich aus diesem Raum wieder heraus?

- Was gibt es in diesem Raum, das mir helfen kann?

- Was habe ich bereits vorher schon gesammelt oder herausgefunden, das mir helfen kann?

Es müssen also vorher Stationen geschaffen werden, an denen die Teilnehmenden Hinweise bekommen, die ihnen bei der Lösung des letzten Rätsels helfen. Wenn sie alle gefunden und mitgenommen haben. Wenn die Teilnehmenden nicht alle Hinweise mitgenommen haben kann es sein, dass sie besonders bei der letzten Station, dem Moment indem sie aus dem Raum entkommen müssen, große Probleme haben. Die Stationen finden Sie am Ende des Beitrags.

Dauer

Die Dauer eines jeden Durchlaufs ist vollkommen unterschiedlich. Es kommt dabei darauf an, wie gut die Teilnehmenden darin sind, die Rätsel zu lösen, wie gut sie sich in der Bibliothek auskennen (wissen sie, wo Bücher mit einer bestimmten Systematik stehen?). Der kürzeste Durchlauf war bisher 30 Minuten, 65 Minuten war bisher die längste Zeit, die eine Gruppe gebraucht hat.

Aufwand und problematische Aspekte

Der Aufwand für die Konzipierung des Escape Rooms an sich beträgt etwa 2-3 Stunden, je nachdem wie viele Ideen man für die einzelnen Rätsel und Stationen hat; dies bezieht das Schreiben von Texten mit ein. Je nachdem was für einen Escape Room man machen möchte, müssen Texte möglicherweise noch angepasst werden. Wir haben für die arabische und die rumänische Variante externe Hilfe angefordert und uns die Texte übersetzen lassen. Während der Veranstaltung ist es gut, wenn mindestens eine Person immer in der Nähe ist, um notfalls einzugreifen und vage Tipps zu geben. Es gibt allerdings auch Gruppen von Teilnehmenden, die sich vollkommen selbstständig bewegen und bei denen man nur bei der letzten Station für den Escape Effekt sorgen muss (siehe Station 7). Problematisch wird es dann, wenn andere Nutzende, die sich ebenfalls in der Bibliothek befinden, eingreifen und die Hinweise entfernen. Auch bei Station 7, bei der die Teilnehmenden eingesperrt sind, kann es besonders bei Kindern schnell zu Frustration oder sogar Angst kommen. Den Teilnehmenden wird aber vor Beginn der Veranstaltung klar gemacht, dass sie an einem bestimmten Punkt eingesperrt sein werden.

Tipp: Wir empfehlen die Durchführung mit mindestens zwei Mitarbeitenden zu machen. Während der Veranstaltung kann eine Person mitlaufen, während die andere dafür sorgt, dass die anderen Stationen bereit sind.

Zielgruppe

Jede Escape Veranstaltung kann von einer Gruppe von 4-8 Leuten besucht werden. Das Mindestalter für Kinder mit Eltern liegt bei uns bei 8 Jahren. Sollten Kinder ohne Eltern teilnehmen, müssen sie mindestens 12 sein. Die Gruppen können dabei vollkommen unterschiedlich sein. Wir hatten bereits:

- 7er Gruppe: Zwei Familien (drei Kinder, vier Erwachsene)

- 6er Gruppe: Drei Parteien (Zwei Erwachsene, eine Erwachsene und ein Jugendlicher, eine Erwachsene und ein Kind)

- 8er Gruppe: Nur Kinder

- 6er Gruppe: Nur Jugendliche

- 8er Gruppe: Nur Erwachsene

Die Teilnehmenden müssen sich dabei auch nicht unbedingt kennen. Sie melden sich für eine bestimmte Zeit an und werden dann mit weiteren Teilnehmenden zusammengewürfelt.

Eine Familie bei der Lösung einer Aufgabe. Bild: Annamarie Escher-Schenkschuk, Stadtbibliothek Kreuztal

Stationen

Inhaltlich ähneln diese Stationen sehr den einzelnen Teilen einer Bibliotheksrallye, da die Veranstaltung im laufenden Betrieb durchgeführt wird und es nicht möglich ist, die Bibliothek groß zu verändern.

Die Teilnehmenden beginnen dabei mit einem Koffer, der sich irgendwo in der Bibliothek befindet. Sie bekommen nur einen losen Hinweis, wo sie gucken dürfen und von dort an werden sie vollkommen allein gelassen. Eine Bibliotheksmitarbeiterin befindet sich aber immer in der Nähe der Stationen, um notfalls Hilfe zu leisten, wenn die Teilnehmenden wirklich gar nicht mehr weiter wissen.

Station 1

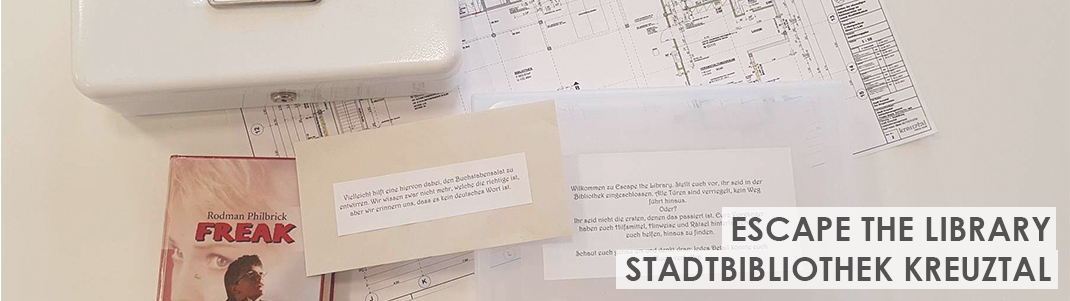

Die Teilnehmenden erhalten einen Koffer, in dem sich die folgenden Gegenstände befinden:

- Ein Umschlag mit mehreren Kodierungshilfen, von denen nur eine die richtige ist

- Ein Spiegel

- Ein Foto von einem Regal

- Ein Fotoschnipsel

- Der folgende Text auf dem Koffer:

- Wilkommen zu Escape the Library. Stellt euch vor, ihr seid in der Bibliothek eingeschlossen. Alle Türen sind verriegelt, kein Weg führt hinaus.

Oder? Ihr seid nicht die ersten, denen das passiert ist. Eure Vorgänger haben euch Hilfsmittel, Hinweise und Rätsel hinterlassen, die euch helfen, hinaus zu finden. Schaut euch genau um und denkt dran: Jedes Detail könnte euch zur Flucht verhelfen.

- Der folgende Text auf dem Umschlag:

- Vielleicht hilft eine hiervon dabei, den Buchstabensalat zu entwirren. Wir wissen zwar nicht mehr, welche die richtige ist, aber wir erinnern uns, dass es kein deutsches Wort ist.

- Der folgende Text im Koffer mit den restlichen Hinweisen:

- Dies sind eure ersten Hinweise. Sind euch die seltsamen Buchstaben in der ganzen Bibliothek aufgefallen?

Ihre Aufgabe: Fünf Buchstaben zu finden, die in der Bibliothek verteilt sind. Diese Buchstaben müssen mit einer der Kodierungshilfen zu anderen Buchstaben geändert werden und ergeben dann das Wort Freak. Freak ist ein Buch, welches sich in dem Regal befindet, das auf dem Bild abgebildet ist, das die Teilnehmenden bekommen haben.

Station 2

Die Teilnehmenden finden das Buch und darin

- Einen Schlüssel

- Einen gespiegelten Text

- Einen Fotoschnipsel

Ihre Aufgabe: Den Text mithilfe des Spiegels zu entziffern. Der Text schickt sie in die Bilderbuchecke, wo sie „seltsame Gerätschaften“ suchen müssen. Damit gemeint ist ein iPad, das in einer Halterung an einer Säule steckt.

Station 3

Die Teilnehmenden haben das iPad gefunden und beginnen nun einen Biparcours, bei dem sie Fragen zu unterschiedlichen Dingen in der Bibliothek gestellt bekommen. Das geht von „Was darf ich nicht in der Bibliothek machen?“ bis zu „Welchen Rechtschreibfehler gab es in der ersten Frage?“

Ihre Aufgabe: Das Buch mit der Signatur Eyk Chao finden. Sie dürfen nur nicht zu schnell auf „weiter“ klicken.

Station 4

Die Teilnehmenden suchen ein Buch. Bei diesem Buch handelt es sich um eine Biographie von Mao (wiegt 1 kg und wird nie! ausgeliehen), die sich auf der Galerie im Geschichtsbereich befindet. In diesem Buch finden sie:

- Einen Schließfach- Schlüssel

- Einen Fotoschnipsel

- Einen Text, der sie fragt, wozu der Schlüssel gehört

Ihre Aufgabe: Rausfinden, wozu der Schlüssel passt.

Station 5

Der Schlüssel gehört zu einem Schließfach. In diesem Schließfach befindet sich eine Tasche, die gefüllt ist mit:

- Dem Bild einer Blume in einem Rahmen

- Einem Hinweistext, der in dem Bilderrahmen steckt

- Einer Gießkanne

- Einem Kassettenschlüssel

- Einem Fotoschnipsel

Die Teilnehmenden werden gefragt, wo sie ein Buch finden können, in dem sie lernen können, eine Blume zu malen.

Ihre Aufgabe: Das Buch zu finden

Station 6

Das Buch befindet sich im Kunstbereich. Es ist eines von drei Büchern und die Teilnehmenden müssen darin blättern bis sie den letzten Hinweis bekommen.

Ihre Aufgabe: Herausfinden, wo man lernen kann, zu malen

Station 7

Die Jugendkunstschule ist im gleichen Gebäude wie die Bibliothek. Wer das weiß, hat Glück, wer nicht, der muss Schilder lesen. Vor der Tür zur Jugendkunstschule wartet eine Mitarbeiterin der Bibliothek. Sie wartet, bis alle Teilnehmenden im Raum sind und schließt dann schnell die Tür ab. Im Raum selbst werden die Teilnehmenden gefragt, ob sie denn auch alle Bilderschnipsel gesammelt haben.

Ihre Aufgabe: Das Bild zusammensetzen und eine Kassette im Raum finden. In der Kassette befindet sich der Hauptschlüssel für die Tür, sowie ein paar Süßigkeiten.

Auf Nachfrage bieten wir die Veranstaltung auch für interessierte Kolleginnen und Kollegen an.

Veranstaltungskonzept: Nina Völkel und Annamarie Escher-Schenkschuck

Ein Beitrag von: Annamarie Escher-Schenkschuck

Die Stadtbibliothek Kreuztal stellt sich vor:

Kreuztal liegt im Kreis Siegen-Wittgenstein im Regierungsbezirk Arnsberg. Hier wohnen ca. 33.000 Menschen. Am 4. Februar 2015 bezog die Bibliothek neue Räumlichkeiten.

In der Bibliothek arbeiten zwei Bibliothekarinnen, eine Lese- und Literaturpädagogin, sowie vier Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und Bibliotheksangestellte.

Weitere Informationen auf der Webseite der Stadtbibliothek unter: http://www.stadtbibliothek-kreuztal.de/

oder auf der Facebook-Seite der Stadtbibliothek unter: https://www.facebook.com/stabixtal/

oder dem Blog der Stadtbibliothek unter: https://kreuztalers.wordpress.com/

und auf Twitter: https://twitter.com/stabixtal

Ansprechpartnerinnen

Annamarie Escher-Schenkschuck und Nina Völkel

Stadtbibliothek Kreuztal

Marburger Str. 10

57223 Kreuztal

a.escher[at]kreuztal.de oder 02732 51-424

n.voelkel[at]kreuztal.de oder 02732 51-412