Die Stadtbibliothek Essen hat im Jahr 2023 einen entscheidenden Meilenstein in ihrer Weiterentwicklung erreicht. Unter dem Leitgedanken, ein moderner und lebendiger Ort für Lesen, Lernen und Austausch zu bleiben, wurde gemeinsam mit Mitarbeitenden, Bürger*innen und externen Berater*innen ein umfassender strategischer Entwicklungsprozess auf den Weg gebracht. Ziel war es, die Bibliothek langfristig als zeitgemäßen Bildungs- und Begegnungsort für alle in Essen lebenden Menschen zu gestalten. Das Projekt wurde vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Landesförderung für Öffentliche Bibliotheken gefördert.

Vision und Zielsetzungen: Der Gesamtprozess im Überblick

Ausgehend von einer bereits vorliegenden Zukunftsvision wurden kurz-, mittel- und langfristige Ziele sowie konkrete Maßnahmen für das Gesamtsystem der Stadtbibliothek Essen definiert. Im Zentrum standen dabei:

- Die Berücksichtigung veränderter Bedürfnisse der Bürger*innen

- Die Weiterentwicklung der Bibliothek als Ort des lebenslangen Lernens

- Die Erarbeitung einer zukunftsweisenden Bibliothekskonzeption mit konkreten Umsetzungsschritten.

Diese Gesamtkonzeption umfasste zentrale Themenbereiche wie die Zusammenarbeit zwischen Zentral- und Stadtteilbibliotheken, interne Organisation und Personalentwicklung, den Umgang mit analogen und digitalen Medien, Öffnungszeiten, Kooperationen sowie die Kommunikation nach innen und außen.

Prozessgestaltung: Beteiligung, Transparenz und Teamarbeit

Ein zentrales Anliegen war die breite Beteiligung aller Mitarbeitenden sowie die Einbindung von Bürgerinnen und Kooperationspartnern. Dies diente nicht nur der Akzeptanz, sondern stärkte auch die gemeinsame Verantwortung für die Umsetzung der Vision. Externe Beraterinnen begleiteten den Prozess mit einem kontinuierlichen Projektmanagement und stellten sicher, dass Entwicklung und Umsetzung Hand in Hand gingen.

Projektbausteine im Detail

Im Laufe des Jahres wurden verschiedene Projektbausteine erarbeitet und umgesetzt, darunter:

- Profilbildung und Schwerpunktsetzung für die einzelnen Bibliotheksstandorte (Ziel- und Zielgruppendefinition, Profilierung, Design-Thinking): Planungs- und Organisationsworkshop (Kick-Off-Meeting), Zusammenstellung von Daten/Umfeldanalyse, Beteiligungsworkshops mit den Mitarbeitenden, Kreativ-Workshops mit Bürger*innen in der Zentralbibliothek, Dialogforen Stadtteilbibliotheken (Profilbildung), Interviews mit Schlüsselakteuren und Stakeholdern, Zielentwicklungsworkshops, Planung der Schwerpunktmaßnahmen

- Aufgaben und Zusammenarbeit der Zentralbibliothek mit den Stadtteilbibliotheken: Begleitung der internen Abstimmungsprozesse hinsichtlich der Zusammenarbeit von Zentralbibliothek und der Stadtteilbibliotheken, Schnittstellenmanagement etc., Umsetzung der Profilierung der Stadtteilbibliotheken

- Interne Organisation und Personalentwicklung: Arbeitsgruppe »Prozessgestaltung, Durchführung einer anonymen Online-Befragung aller Mitarbeitenden zu Optimierungspotenzialen der Ablauforganisation, Auswertung und Zusammenführung SWOT-Analyse (Berater), anonyme Online-Befragung durch die Berater, Erarbeitung von Zielstellungen und eine Umsetzungsplanes gemeinsam mit dem Team (Workshop), Überarbeitung der Organisationsstruktur, Entwicklung eines angepassten Stellenplans und entsprechender Arbeitsplatzbeschreibungen sowie einer Fortbildungskonzeption (Workshop)

- Ressourcenmanagement: Fachliche Begutachtung des Geschäftsgangs Medien, Erarbeitung von Empfehlungen zur effizienteren Gestaltung der Einarbeitungsprozesse (Folierung, Signierung, Datenimport etc.), Prüfung von Möglichkeiten zum Outsourcing, Prüfung von technischen Optionen (Erweiterung der Zahlungsmodalitäten, Online-Anmeldung, verbesserte Selbstbedienungsfunktionen), Empfehlungen zur Kundenkommunikation

- Medienkonzepte und Angebotsgestaltung: Analyse des Bestandsprofils anhand der vorliegenden Daten, u.a. Effizienzauswertung der einzelnen Bestandsgruppen, nach Möglichkeit Vergleich mit anderen Bibliotheken, Entwicklung von Zielen für eine neues Bestands- und Wissensvermittlungskonzeptes, Entwicklung eines mehrdimensionalen Bestands- und Wissensvermittlungskonzeptes: Physische Medien, digitale Medien, Wissens-Events, Lernen mit den Händen (MINT, Makerspaces, Repair-Cafés)

- Öffnungszeiten und Open Library, Sonntagsöffnung: Entwicklung einer Gesamtkonzeption Open Library, Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation und Benennung des Personaleinsatzes für die Sonntagsöffnung

- Networking und Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen: Workshops zur Analyse der Kooperationsstrukturen mit Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie lokalen Akteuren auf Stadtteilebene (Stakeholder- Analysen)

- Kommunikationsstrategie (interne und externe Kommunikation): Workshop-Serie »Interne und externe Kommunikation planen und durchführen«

- Bündelung aller Ergebnisse in einer Gesamtkonzeption für die Stadtbibliothek Essen: In der Bibliothekskonzeption werden die Ergebnisse aller Teilprozesse gebündelt. Im Laufe des Prozesses wird die Gliederung der Bibliothekskonzeption im Dialog der Verantwortlichen der Stadtbibliothek Essen mit den externen Beratern erarbeitet.

Realisierte Meilensteine 2023

April 2023: Arbeitsgruppen „Kommunikation“ und „Öffnung & Zugänge“

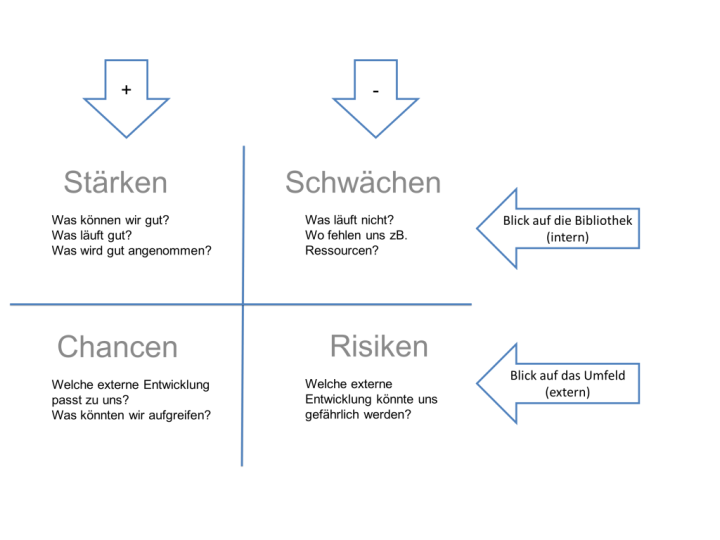

In diesen Gruppen wurde eine systematische Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt und gemeinsam mit Mitarbeitenden und Kund*innen zukünftige Chancen und Risiken identifiziert.

1. Analyse der Ist-Situation:

a) Über welche Stärken verfügt die Stadtbibliothek Essen im jeweiligen Arbeitsbereich?

b) Welche Schwächen sind zu benennen?

2. Blick in die Zukunft:

a) Welche Chancen sind für die Zukunft zu benennen?

b) Welche Risiken sind zu beachten?

3. Ableiten erster Handlungsbedarfe aus der Analyse:

a) Erarbeitung kurz-, mittel- und langfristiger Zielsetzungen sowie entsprechender Maßnahmen.

b) Die Ergebnisse wurden dem Ziel- und Maßnahmenkatalog hinzugefügt.

Mai 2023: Strategische Abstimmungen

In zwei Sitzungen fanden Abstimmungen zwischen dem Führungsteam der Stadtbibliothek sowie den Berater*innen zur Koordinierung der Gesamtergebnisse sowie zur Gestaltung des Strategiekonzeptes statt. Aus dem Zielkatalog wurden insgesamt neun Oberziele abgeleitet.

Juni 2023: Präsentation der Zwischenergebnisse

Die bisherigen Ergebnisse wurden dem Geschäftsbereichsleiter Jugend, Bildung und Kultur, Herrn Muchtar Al Ghusain, vorgestellt.

Juli bis Oktober 2023: Entwicklung des Strategiekonzepts

Die Berater*innen erarbeiteten ein umfassendes Strategiekonzept, das in enger Abstimmung mit der Bibliotheksleitung entstand.

November 2023: Abschluss und Übergabe

Am 3. November 2023 wurde das fertige Strategiekonzept an die Stadtbibliothek Essen übergeben – ein Meilenstein auf dem Weg in die bibliothekarische Zukunft.

Fazit: Gemeinsam Zukunft gestalten

Der Entwicklungsprozess der Stadtbibliothek Essen zeigt eindrucksvoll, wie mit partizipativen Methoden, klarer Zielorientierung und professioneller Prozessbegleitung eine zukunftsfähige Bibliothekskonzeption entstehen kann. 2023 war ein Jahr intensiver Zusammenarbeit, kreativer Ideenfindung und strategischer Weichenstellung. Die Ergebnisse bieten eine stabile Grundlage für die nächsten Schritte – auf dem Weg zur Bibliothek der Zukunft.